65年前の恩讐を超えて=当事者脇山パウロが語るあの日=《5》=「また来る春がないじゃない」=『高原の花』に込めた想い

ニッケイ新聞 2011年2月10日付け

なにげない一日の終わりのはずだった46年6月2日午後7時、突如〃運命の夜〃が訪れた。

4人は応接間に通され、着物姿の脇山元大佐に対面して椅子に座った。客用の椅子は3脚しかなかったので、姉がもう1脚を持っていくと、ドア近くに一人だけ立っていた男が不要とばかりにそれを蹴飛ばしたのを見て、不審に感じた。

「女子供は巻き込まない」との約束に従い、山下博美が武器を持たずにドアに一番近い場所に陣取っていた。当時9歳だったパウロが子供心に不安になって中を覗こうとドアを僅かに開けると、バンと向こうから勢いよく閉められた。

「これはおかしい」。応接間の隣の部屋、台所にいた祖母(大佐の妻、静江)、姉、妹と自分の間に一気に緊迫した空気が流れた。顔を見合わせ身構えた。以前から祖父が狙われていると用心し、隣家の日本人宅との塀代わりの鉄条網を人が抜けられる程度にあらかじめ切ってあった。

「5分もしなかったと思います。早かった」。突然、応接間からバン、バンと銃声が聞こえた瞬間に隣家に向かって走った。「とにかく怖かった。自分たちも殺されると思っていた」と恐怖を思い出す。

「僕が覚えているのは本当にそれだけ」。脇山パウロ(74、二世)は実にあっさりと言い切る。口惜しさ、憎悪、そんな感情の入った言葉を何一つ加えなかった。

◎ ◎

妻、祖父を立て続けに喪った一郎(パウロの父)は、以来全てを忘れようとするが如く音楽活動に没入していった。

戦争中に妻を想って作詞作曲した歌曲『高原の花』を苦心の末にレコーディングし、当時オペラ歌手の修行中だったソプラノの田村敏子が歌い、コンチネンタル・レコード会社から売り出すと異例の大ヒットとなった。荒んだ世情を潤すヒット・メロディーとして愛され、今も歌い継がれるコロニアを代表する愛唱曲の一つとなった。

ところが、その一郎も50年6月に自動車事故で他界してしまう。行年40歳の若さ、まるで何かを追いかけるような生き急いだ生涯だった。

「移民の子として渡伯し、農業のかたわら恵まれた音楽的資性をもとに、コロニア音楽界の創始期からパイオニアとして、音楽活動に専心、身辺の逆境と戦い、コロニアと哀歓を分かちながら続けてき、大きな業績を残し、コロニア音楽がようやく花を結ぼうとする直前の彼の死に、コロニア音楽に関係するもの全てが粛然として哀悼の意を捧げた」(『コロニア芸能史』139頁)

その年の8月に音楽関係者総出演で行なわれた哀悼音楽会では、もちろん名曲「高原の花」が演奏された。

「丘の小草のスミレさえ 待てばまた咲く春がある わが世淋しいと言うな君 また来る春がないじゃない あー高原の花のわびしさよ」との歌詞と哀調を帯びたメロディーは、現在のカラオケ全盛期につながる戦後最初のコロニア歌謡史を彩る1頁でもあった。

脇山家はわずかな間に続けざまに3人を失う不幸に見舞われ、残された兄弟4人は祖母の細腕一本で育てられた。

姉が事件の詳細を聞きたがるたびに、祖母は「そんなこと知らないほうがいい。忘れなさい。知ったって仕方ない」といい、いくら聞いても教えようとしなかった。パウロはその時は「何も言ってくれなかったと子供心に残念な気がしていた」とふり返る。

その後、兄や姉は南銀で働き、パウロは会計士になってガルボン・ブエノ街に事務所を構えて今年41年目の最古参となった。

今でも実行犯を憎んでいますか?——との記者の問いかけに、「今はお祖母さんの言った通りだったと思う。みんな忘れた。もう別に癪にさわることもない」と応え、65年前の忌まわしい記憶を超えた達観の雰囲気を言外に漂わせた。(つづく、敬称略、深沢正雪記者)

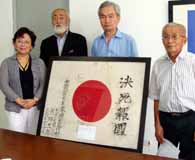

写真=「みんな忘れた。もう別に癪にさわることもない」と語る脇山大佐の孫パウロ