第3回=「日本人の面をした山猿め」

ニッケイ新聞 2012年9月27日付け

本篇で最も読者の心を惹きつけるのは、第2部3章「洪水」(本文131ページ)の中の(学術調査か風物を紹介するための撮影隊)が登場する場面である。少し長いが引用してみよう。

本篇で最も読者の心を惹きつけるのは、第2部3章「洪水」(本文131ページ)の中の(学術調査か風物を紹介するための撮影隊)が登場する場面である。少し長いが引用してみよう。

《日に日に、季節の深くなる、ある日のこと。この辺りでは見かけたことのない船艇が俺の漁場の岸に舳先を着けた。3人の男達が降りてきた。その内の1人は3脚の着いた機器を肩に担いでいる。この上流でダム建設の噂があるので、測量隊の人達かと見ていると(中略)赤ら顔はおれに話しかけられるほどの近くまで来た。脇について来た男がおれたちの耳慣れない言葉で話すと、

「イエス」

と髭が答えたので、これはダムの測量ではないと判断した。それにしても何のために機器など担いできたのか。この3人(赤ら顔は船主で案内役らしい)は学術調査か、または珍しいこの地方の風物を紹介するための撮影隊でもあろうか。

「日本人のマリオと言うのは君か」

と髭は金色の毛の生えた太い腕を差し出して来た。彼はここに来る途中で、俺に関わる情報を集めてきたようであった。昨夜から前歯が痛むゆえもあってか、何となく不快な気分が抜けないでいた。

「そうだ」

「君はピンタード釣りの名手だそうだが」

「漁夫だから、魚は獲るだが」

「実はこの2人は日本から、この地方の自然と人と動物の生態を、写真に収めようとして来て居るのだ。僕の言うことは分るかね」

「まあ、何とかはなあ」

「それでは話ができる。ところでそういう記録の一部として、この河の漁師の生活も紹介する意味で、君が実地に大きな奴を引き揚げるところを撮りたいのだが、協力してくれるね」

赤ら顔の説得を聞いている間に、後ろから来た撮影係りは漁師小屋から、岸に続く原始林を撮ると、レンズを俺に回してきた。紫色に沈んだガラス玉が、黒塗りの円筒の奥で怪しく光った。彼の押しつけがましく厚かましい態度に腹が立ってきた。未だ協力するともいっていないのに、風景はともかく、俺の顔を勝手に大写しに撮る法はないと思った。始めからこの人達の訪問を、おれの暮らしには無縁のものとしていたが、腹がたつとよけいに歯が痛んだ。

「すまねえが、それは出来ねえだよ」

相手は俺の拒否に驚いたようであった。

「どうしてだね」

「写真に写されるのは、おっかねえ。機器に命を吸われるというではねえか」

おれは男たちを追っ払う口実に、この辺りの土着人の迷信を使った。

赤ら顔は横にいる隊員に英語で伝えた。

「交渉ハムツカシイ、嫌ダトイッテイル」

「理由ハナンダ」

「写真ヲトラレルト、死ヌトイッテイル」

「バカナー」

髭の説明を聞いて、一人は笑った。彼はおれが幾らか欲しいのだと解したらしい。

「報酬ハダストイッテクレ、充分ナ日当ハナ」

案内役は俺の要求額を聞いた。

「金は欲しいが、死んだら何にもならんもんだ」

髭は俺の返事を通訳した。それを耳にしたカメラマンは短気な男らしく、

「訳の分らん、山猿めが。退化して面まで似ていやがる」

これは、はっきりした日本語で同僚にしゃべった。2人は始めから俺を馬鹿にしてかかっていた。挨拶もなしにレンズを突きつけてきたのでも、腹の底は見えるようであった。

「どうしても嫌かい。考え直さないか。もっと出すからどうだ」

しっこく食い下がる案内役に、

「すまねえが、帰ってもらいたい」

と断り、3人には背を向けた。おれは小屋に入ると、流し台の柱に吊ってある鏡に、自分の顔を近づけてみた。強い湿気に水銀は曇り、褐色の染みがくまどっていても、何とか物の影ぐらいは写る。おれは自分の顔を見て驚いた。真っ黒に陽に灼けているうえに、前唇が赤く腫れあがり、剃らずにおいた髭がもみ上げから、顎にかけて伸びているので、これではまったく山猿に違いない。

撮影隊の一人は断わられた腹いせに、捨て台詞を残して帰っていったが、あんな奴に漁場を見せずに良かったと考えたとき、あっとおれは思わず叫び声を上げるところであった。あれほどきつくサントから戒められていた「漁場に人を入れるな」をすっかり度忘れしていた。別の信条「釣るのは仕事で、見せるためのものではねえ」も思い出された。サントの言葉はどれをとっても、生活人としての真髄に繋がるものがあるのを悟らされた》

前述の編者西氏も解説の中で取り上げている様に、この場面は「外」の人にとってかなり強烈な印象を受けるものであろう。

日本語を話さぬ主人公(神西継志が実はかなり日本語を話す二世であることは、第1部2章「美しき人形」の中で、主人公のそれまでの半生を語る部分、父親の元支配人小林との会話で明白である)に申し出を拒否された撮影隊員(日本から来た日本人)が腹いせに主人公を罵るさまは、日本人の深奥部に潜んでいるものとして、日本人ならば誰にも思い当たる感情である。

それを文字によってあからさまにつきつけられると、読む人の誰もが心の動揺を覚え、あたかも自らがその場面に立ち会った一員でもあるかのように、己の内部の悪感情に叩きのめされる。

「日本人の面をした山猿めー」、その思いはまさに読者である「外」の人の胸底深くに潜んでいる無意識下の思いそのものでもあるのだ。作者の書いたあからさまなセリフに、「外」の人はうろたえ、自らを恥じ、捨てゼリフを吐いて去っていく隊員に己を重ね合わせて、惨めな感情を抱いたままその場面を読了する。(つづく)

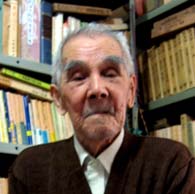

写真=今年日本で刊行されたばかりの『遠い声』の表紙