日本移植民の原点探る=レジストロ地方入植百周年 ◇前史編◇ (6)=人口超過と食糧保障から=最初から米作植民地ありき

ニッケイ新聞 2013年6月29日

青柳に関する記事の大半は、なぜか《有志による勉強会が開かれ、その成果が「海外植民政策に関する意見書」として1908年に青柳名で桂首相に提出された》という記述から始まる。これは、おそらく本人がペルーやフィリピンでの苦い経験を語らなかったのだろう。鈴木南樹は笠戸丸以前の草分けであり、例外的に知っていた。

それに、水野龍は一度も首相宛の意見書など出していない。首相に意見を出せる立場にいたこと自体、青柳はエリートであり、大きく出発点が異なることを意味する。

『ブラジルに於ける日本人発展史(下巻)』1941年、同刊行委員会、3頁、以下『発展史』)によれば、この「勉強会」では日本の人口増加問題をどう解決するかが主として話し合われた。

明治の日本は人口増加が激しく、いずれ国民が生活困難に陥ると一部識者は見ていた。1891(明治24)年の日本の人口は約4千万人、1911(明治44)年には約5千万人、1926(15)年には約6千万人という具合だった。

さらに南米では小麦粉、棉花、羊毛などの日本で必要とする原材料を算出しているので、それを日本に輸入して南米諸国が必要とする綿布・雑貨に加工して輸出することで通商貿易を促進できる可能性も論じられた。つまり、往路は移植民や軽工業製品積んでいった船は、復路には工業原料を積んで帰るという一石二鳥の政策だと結論された。

勉強会の成果をまとめて1908年に青柳名で桂首相にされた「意見書」には、こうある。《我国の工業は尚幼稚であって、この方面に於いて多数者に職を授けることは困難であったから、勢い過剰人口の排出路を、民族の海外進出に求むべしとの意見が対策の一案として考慮されることになった》(『発展史』下、3頁)とある。人口問題はすなわち食糧問題でもある。

笠戸丸がサントスに到着した翌月、1908年7月に第2次桂内閣が組織された時、農商務大臣として入閣した大浦兼武は《我が国民の主要食物たる米の生産不足を告げ、年々之が補給を外国に仰がざるを得ざる実状を詳知し、南米植民の緊要なるを一層痛感するに至ったから、自ら桂総理を説き、尚ほ平田内務大臣にも諮り、その賛成を得た》(『発展史』下、3頁)とある。

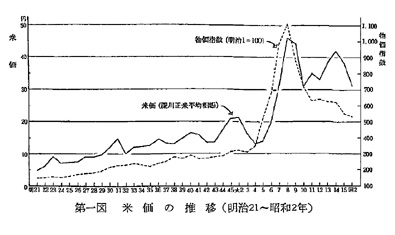

一人当たりの米消費量も明治前期を100とすれば、昭和期にはいると140にまで増えた。それに伴い、米の自給は明治中頃から100%を下回り始め、日清戦争(1893〜94年)の直後、1897(明治30)年に一転して米輸入国になった。以後、表にある通り米価は波を描きつつも上がり続けたという食糧政策の転機だった。

まさに榎本植民団が送り出され、日本人初の植民地が構想された時期だ。米不足の原因は人口増と、それまで雑穀を食べていた国民が生活様式が豊かになって米を食べるようになり、消費量が増加したことだった。

ロシアや中国との勢力争い、大陸進出に武力は不可欠であり、軍の食糧確保は何にもまして優先されたから、少しでも戦争気運が高まるや、日本国内の米の値上がりを見越した商人らが買い占めに走り、その結果、米価が急上昇するような雰囲気が醸成されていた。

鎖国という〃泰平の眠り〃を黒船によって無理やり起こされ、世界経済に組み込まれた明治政府にとって、米の確保は単なる食糧政策ではなく国防上の大問題であり、政治的な生命線であった。

そのような国家的視野の問題を論じた勉強会の内容を、大浦農商務大臣が根回しをして青柳名で桂総理大臣宛てに意見書として提出した訳だ。

笠戸丸と時を同じくして、当時の農商務大臣の意向を受け、つまり国政のトップレベルの判断として「米作植民地」を造成する大方針が決まっていた。つまりイグアッペが選ばれたのは偶然ではなく、将来的に日本に米を輸出できる植民地を作ることが、「東京シンジケート」創立以前から想定されていた。(つづく、深沢正雪記者)

写真=米価と物価の推移=1888(明治21)年から1927(昭和2)年まで=(『食料政策の成立過程(二)持田恵三、1956年』213頁)