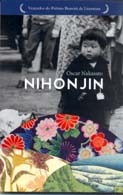

ブラジル文学に登場する日系人像を探る 10=中里オスカル=ジャブチ受賞『NIHONJIN』=中田みちよ=(5)=移民家庭の幸せとは?

ニッケイ新聞 2013年8月6日

まあ、移民はみな多かれ少なかれ日常茶飯事的に、こんなイヤがらせを経験しています。たしなみがある人は思っていても口には出さない。左官階級や、ひどいときは乞食にまでののしられましたね。ナニ、超越すればいいわけで、そんなことで傷つく必要もない・・・それこそ、馬耳東風。作者は最大公約数的に日系社会で起きたことを陳述しているわけで、日系社会というのはそれを包含し乗り越えたところに成立してきましたからね。一世が受けた嫌がらせはかなり陰湿ですが、ナカザトの描写にはしつっこさがなく、読み手は救いを感じます。

長女のスミエは店を手伝ううちにフェルナンドというブラジル人と恋をするようになり、駆け落ちを模索しますが、最終的には【肉親の情】に引かれて思いとどまりまず。いよいよ登場だなあと感じました。日本移民にとって、子弟のブラジル人との雑婚(当時はこんな言葉で表現されました)は避けて通れない問題です。悲喜こもごものエピソードがありました。

【祖母の静江を思いうかべる。おとなしくて笑顔がきれいで、世話好きだった。私が弟たちと一緒に訪ねて行くと、いつもおにぎりを作って、フライパンで表面が狐色にこんがりするまで焼いた。それを卵焼きやきゅうりの漬物といっしょに食べる。こんなおいしいものが世界にあるだろうかと思ったものだ。祖母は食卓に着くときもエプロンをはずことはなかった。口数が少なく、家の裏にあった菜園の野菜のことを話し、年末に行われる会館の忘年会の踊りの練習や、それから誰からかもらった蘭の苗の話。彼女の幸福はこんな形で語られるのだった。

しかし、娘から改まって幸福かと訊ねられたのだから答えなければならない。秀雄のようにそっけない四角四面な言葉をのこして部屋に入ることはできない。だから、抱きよせもせずスミエの横に座った。

そう、幸せよ、と答え、考えを言葉にしようとゆっくり話した。話すということは難しい。確かに幸せだった。良い夫がいた。働き者で、昔からの慣わしを尊ぶ家庭、六人の子どもたちは揃って健康で、文句もいわずに手伝ってくれる。そのうち孫が生まれて家の中を走り回り、運動会にも出るようになるだろう】

この場合、運動会は植民地が一体となって行動する場としての日系社会のメタファーなんですね。母親と話した後、夜半にトランクを提げて部屋を出ると、長兄のハナシロが待っていて、ごくごく一般的な日本人の良識を吐露しながら、こう諭します。

【泥棒みたいに逃げていくなよ。恥ずかしいじゃないか。よく、考えろよ、日本人は日本人、ガイジンはガイジンだよ。日本人はガイジンよりも優秀だなんていうつもりはないよ・・・だけど、考えて見ろよ。彼はお前が作る料理はおいしいとは思わない、うちらの宗教にだってとやかくいうだろう。寺に行くのをやめられるか? 向こうだってすぐ疲れるよ。お前だって、お風呂が恋しくなり、お母ちゃんの漬物が食べたくなり、俺たちが恋しくなる。死んだ人ならあきらめられるけど、生き別れはそうじゃない。

また、そうでなくて、お前がガイジンの中で暮らせたとしても・・・スミエ、自分のことだけ考えるエゴイストになってはいかんよ。お父ちゃんやお母ちゃんの苦しみを考えろ。父親や母親のことを考えろ。ここにおれよ。いつか働き者の日本人と結婚し、幸せになるんだ」

結局、駆け落ちをあきらめたスミエは勧められるままに日本人と見合いで結婚し、一〇年のうちに四人の子どもを出産しました。しかし、一〇年目にとうとう置手紙を置いて出奔します。(つづく)