終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第30回=恩讐を超えた境地とは

戦前移民の85%が持っていた「帰りたくても帰れない」心情が、戦後、帰国不可能という現実に直面して「郷愁」という病気になった。それを直すために、毎日薬を呑むように、郷愁を繰り返し題材して小説や俳句、短歌をつくり、共感しあうことで慰めをえた。彼らは「帰りたい」こころを持ち続けながら理性でそれを「不可能」だと否定し、自分を納得させる作業を、文芸を通して行っていった。

でも最初から永住を旨として割り切ることのできた岸本の文章には、郷愁のカケラもない。

『曠野の星』は愚直なまでにノロエステ線、パウリスタ延長線を中心とした植民地情勢報告であり、徹頭徹尾ルポだった。いわば直球勝負、文芸なくして日本文化を歌い上げる独自の境地をもっていた。常に読者に寄り添い、勝ち負け問題のみならず、性の問題、寂れる植民地情勢などを一切のタブーを排除し、読者の期待する内容を扱った。俳壇・歌壇は一度も登場せず、小説すらなかった。

戦後移住開始前の対立が激しかった1951年10月に発行された第8号では、「強硬・敗戦 両陣営巨頭に言を聴く」という特集まで組んでいる。最も対立が激しかった場所のひとつ、プレジデンテ・プルデンテ、アルバレス・マッシャードの双方の代表者といえる人物計8人の意見を掲載している。岸本のポジションは実に独自のものがある。

『戦野』初版を刊行したころの岸本は限りなく勝ち組だった。でも「勝ち」も「負け」も超えた一つの〃境地〃に向かおうとしていた。勝ち組・負け組共に戦争の勝敗に関してはすでに自明のことであり、問題の本質は「保守性」と「進歩性」という日本国民の気質であると喝破している点で、当時の言論人の中では飛びぬけた先見性をみせている。

終戦直後の40年代後半、50年代において文芸は感情的に悩み傷ついた心を癒す慰めの場となり、『曠野の星』は理性的に、禁欲的に「勝ち組的な志向を持つ人たちが永住に意義を見出すように導く」役割を果たしたのではないだろうか。

そんな流れの中で「コロニア文学会」が1965年に発足して会員を増加させた。その勢いと反比例するように、『曠野の星』は1967年12月の105号をもって終刊した。

岸本と二人三脚で雑誌を作った武本由夫編集長は、徐々に文学に比重を移し、後に碑を建てられる文人になった。でもその原点は『曠野の星』にあった。

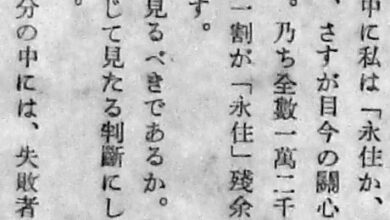

文芸はおろか広告すらもごく一部で、収入の大半を定期購読料でまかない、「十八年間一度も借金政策に走り回ったことがない」(岸本、105号4頁)という経営を貫いた。1967年12月号(105号)をもって、社員10人、購読者5千人のまま、岸本が1年間訪日するのを機に休刊し、そのまま―という終わり方も異色だ。

「『どうして辞めるんでしょう』って義母が首を傾げていたのを覚えています」と次男の嫁・節子(12年6月7日取材)は思い出す。それほど好調な売れ行きで、充実した紙面だった。(つづく、深沢正雪記者)