終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第32回(最終回)=軍政終了30周年の意味

認識派は戦中に受けた心の傷から「政府批判」に敏感になっており、勝ち組が力をつけると公に政府批判を始める可能性があると見た。その前に徹底解体しなければ自分たちが巻き添えを食うから、政府側について一緒に弾圧する側に回る―ことを選んだのではないか。

とはいえ勝ち組大衆も、それを抑圧する側にまわった側も、「戦争」という一枚のコインの裏表、ともに戦争の犠牲者といえる。

数年前、ノロエステの古老を取材した際、「何のかんの言っても、戦後コロニアで日本語教育や日本文化継承に全身全霊を捧げた人材の多くは勝ち組だった」としみじみ語っているのを聞き、目からウロコが落ちた。

勝ち組も負け組も元は一つであり、「認識派」を装う「心情的勝ち組」が、戦後コロニアで日本文化継承に果たしてきた役割は大きい。

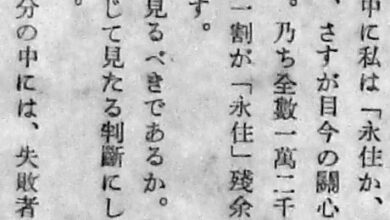

現在のそんな視点からすれば、終戦後に過半数を占めたはずの「勝ち組」側の歴史が、「狂信」の名の元に、邦字紙や正史から排除されている状態では〃コロニアの戦後〃は終わっていない。

コロニアにとって「終戦70年」に加え、「軍政終了30年」の意味も重要だ。PT政権は真相究明委員会を作って軍政時代の人権弾圧を調べたが、日系社会においてもそれが必要ではないか。両側の歴史がバランスよく記述された歴史こそが、あるべき〃正史〃だろう。

歴史的な行為は、えてしてその時代には適当な評価を得られない。ここ20年で岸本について日本側で評伝が書かれ、『戦野』が再版された事実は、そこに掘り起こすべき何かがあるということだ。

第5節で紹介したように暁星学園の記事を05年に本紙で出した時、パ紙元編集長の田中光義さんは「最近は勝ち組の記事も載るようになったな。いいぞ、やれやれ」と応援してくれた。

その時、独裁政権による弾圧という厳しい時代を乗り越え、新しい視点から移民史を解釈し直して記述することは、本紙の前身である認識派パ紙や日毎の幹部が、本心では最も望んでいたことではないか――と気づいた。

1957年にパ紙へ入社した田中さんは、当時の編集長木村義臣が「絶対に勝ち組は許さない」主義であったと回想する。09年8月11日に田中さんに取材した際、「木村さんは自分の横にいた人が勝ち組に撃たれたという経験があるといっていた」と証言した。

実際、木村の日伯新聞の同僚・野村忠三郎は46年4月1日に強硬派に殺された。またパ紙初代編集長・溝部義雄の兄は、バストス産業組合専務の溝部幾太だ。46年3月7日に勝ち負け抗争最初の犠牲者になった、あの溝部だ。編集部内にその復讐心が強かったであろう事は疑う余地がない。

田中さんは「勝ち組の取材をしてもボツになるだけだった」と当時の編集部の様子を証言した。当時、暁星学園の記事など出るはずもなかった。

パ紙は創刊10周年を記念し、57年にパウリスタ文学賞を始めた。認識派のプロパガンダ新聞として始まったパ紙が、結果的に同賞創設によって〃吹き出す戦前戦中の怨嗟〃を汲み上げて小説として歴史に残す窓口となった。その底辺には「コロニアは一つ」という気持ちがあったはずだ。

今から1カ月半の2016年1月には、南米初の邦字紙・週刊『南米』(星名謙一郎社主)発刊から「邦字紙創刊100周年」を迎える。邦字紙は戦前に敵国言語だからと停刊させられ、戦後も軍政監視下の中でコロニアの歴史を刻んできた。

勝ち組批判の最先鋒だったパ紙や日毎紙の後継である本紙だからこそ、「終戦70周年」「軍政終了30周年」の機会に、自省的な視点から、今まで書かれてきた内容を検証する必要があった。岸本事件を通して、邦字紙自体のタブー、戦争が残したトラウマ、今だから冷静に見られる勝ち組の役割などを、この連載と通して少しは見直せただろうか。(おわり、深沢正雪記者)