自分史=ボリビア開拓地での少年時代=高安宏治=(6)

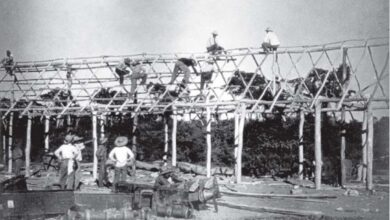

学校もこれまでの一号線校とラス・ペタ校が合併してヌエバ・エスペランサ校(本部校)となり、パイロン校とリオ・グランデ校も合併しパイロン校(分校)となった。僕の家から本部校までの距離は約8キロもあったので、学校への行き帰りに馬車を利用した。

帰り道は、ドラム缶2個を乗せて水汲みをするのが日課であった。友人の中には農業を嫌い都会に憧れサンタクルースの町に住み、あるいは隣国アルゼンチンによりよい生活を求めて移転し始めていた。

だが僕は、家庭の事情があって、そのような我儘は出来なかった。親父が、第二共同組合の総会で専務に任命された。父は本部の組合に毎日勤めることになる。僕が父代わりに畑と家族を守らなければならなかった。

このような事情があって学校も辞めて、畑仕事に全身を打ち込んだ。卒業せずに中途半端で学校を辞めることは、先生とクラスの仲間の同級生に申し訳ないと思ったが仕方無いことだった。

その年は上流で大雨が降り、畑全体が浸水で約50センチの水に覆れ、その1ケ月後は、一斉に黄金色に稔った稲穂が畑全体に首を垂れてゆらゆらと揺れている光景は、今までに見たことの無い見事な出来栄え、言葉では表現できないほどだった。天からの恵みだと神に感謝の祈りを捧げずにはおられなかった。

米は大豊作で6軒の倉庫はいずれも満杯となり、身体中がその喜びと達成感で満ちあふれた。少年の胸に焼きついた米畑の緑と黄金色の光景と収穫の喜びは、今も僕の心を潤わしてくれる。

ところで、僕が16歳までスペイン語を学んだ「ヌエバ・エスペランサ学校」の教師は、隣国ペルーから派遣された沖縄県系二世の諸見里先生(モロ)、松田先生(セーサル)、知念先生(ハギ)、比嘉先生(ルーチョ)、その他に現地人アンテーロ先生とメンデス先生の6名であった。

13歳で移り住んだ僕にとって少年時代の学校は、沖縄の学校のころより「ヌエバ・エスペランサ学校」の頃が懐かしく思い出深い。

先生たちは、未知の自然への興味、憧れ、畏敬の念を大自然の中で遊びながら、大自然を教材に教え育んでくれたように思う。また、スペイン語を学ぶには日本語だけではなく、ウチナーグチを交えて教える授業が楽しく、その個性的な授業方法に魅かれて、勉強することへの憧れのようなものを心に灯されたように思う。

今思えば「ヌエバ・エスペランサ学校」は、僕にとって最高の教育場であったし、遥か遠くに浮かぶ先生方の顔が切なく愛おしく思い出され、改めて感謝の思いがこみ上げてくるのである。

時を振り返れば、難儀、苦労、心労、忍耐、度胸、責任感、精神力の全てが「潜在意識」となり「無形の財産」として築き上げられたことだと今になって思う。

過去の貴重な思い出というものが私たちの日常をささえてくれるのである。(2013年5月1日)