『ギュンターの冬』日本で出版=独裁者が持つ二つの顔=邦訳2冊目のパラグァイ文学=アスンシオン在住 坂本邦雄

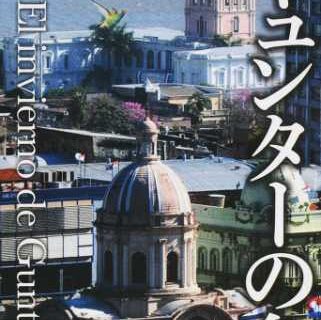

6月初旬に、私立大学ではパラグァイで一番大きい「北方総合大学(Universidad del Norte)」のフアン・マヌエル・マルコス総長の著作になる異色のミステリー政治小説『ギュンターの冬』(El invierno de Gunter)の邦訳版が、京都外語大学で開催された日本ラテンアメリカ学会の定期総会を機に紹介され、次いで翌月の初めには東京の出版社「悠光堂」から発行された。

これに至るまでの紆余曲折の経緯は訳者の後日談として改めて述べる機会を得たいが、本書の和訳を著者から筆者に依頼があったのは2012年末の事であり、何なんとほぼ4年もの色んな長い苦労の果ての難産だった。

パラグァイ日本人移住80周年記念事業として

![35年間に渡りパラグァイ大統領を務め、独裁者として君臨したアルフレド・ストロエスネル([Public domain], via Wikimedia Commons)](https://www.nikkeyshimbun.jp/wp-content/uploads/2016/08/Alfredo_Stroessner2-242x300.jpg)

しかし世の中は不思議なもので、この様な遅れが思わぬ幸いで、今年のパラグァイ日本人移住80周年記念祭に、同著の和訳版の刊行が期せずして廻り合せた。そのおかげで、『ギュンターの冬』は、日パ親善文化交流事業の一環として認めてもらうべく祝賀祭典委員会にお願いした。

そもそも、筆者一家はブラジル移民だったのが、縁あって戦前初にしてパラグァイ唯一だった日系試験植民地ラ・コルメナの建設1年前の1935年にパラグァイに転住して来た経緯がある。

その戦前戦中を通じて不自由な耐乏の環境下のラ・コルメナ移住地で育ち、正面まともに学校教育も受けなかった筆者の日本語、または他の学術能力ともに自ずと限界があるとみなされるのは当然で、そんな者が良くも『ギュンターの冬』等の難しい小説を日本語に訳し得られたものだと言われても仕方がない。

しかし、件の『ギュンターの冬』の和訳版は日本で専門家の諸先生方に厳しく視ていただき、立派に出版されたのは疑いなき現実であり、これは先ずコロニアの大きな不思議の一つである。

著者マルコス氏はストロエスネルの長期独裁政権下(1954?89)で民主化運動に加わったために弾圧され、投獄や12年にも及ぶ国外追放等の縲絏(るいせつ)の辱(はずかしめ)を味わったのである。

その苦い経験に基づいたのが本書のあらすじだ。いうまでもなく当時中南米の幾つかの国々で君臨していた長期軍事独裁政治に対する抵抗ナレーションである。

話は今年、盛大にパラグァイ日本人移住80周年記念を祝う当国の日系社会であるが、その基幹となったのが無二の親日家ストロエスネルの政権下で結ばれたに「日パ移住協定」である。

日本移民には好意的だった独裁政権

ストロエスネルに虐(いじめ)られたマルコス氏には悪いが、パラグァイの日系社会の今日があるのは、正に35年も続いたストロエスネル政権のお陰であり、日本人には有難い大統領だった。

したがい、一般の日本人移住者はストロエスネルの事しか知らず、何なんでもストロエスネルに甘え過ぎていた嫌いがあった。

とはいえ、筆者はブラジルから戦前リベラル(青党)政権時代のパラグァイに転住して来た者で、独裁政体を鵜呑みにすることができず、必ずしもストロエスネル一辺倒ではなかった。

移民の苦労の経験がある筆者が良く解るのは、先立つのはその日の生活問題であって、多少の余裕が出来るまでは、何をどうしても文化や文芸活動などは二の次になる。

思うに、日パ関係はストロエスネルなき後も揺るぎなき絶好の親善関係にあるが、「人はパンのみに生きるにあらず」で、もうそろそろお互いに「日パ親善文化交流」の活動を一層活性化すべき時代に至ったのではないかと愚考する。

筆者は『ギュンターの冬』の「訳者のことば」に、「本書が日本では未だ知名度が低いパラグァイに対する知識啓蒙の媒体文献ともなれば、訳者冥利に尽きることはこれに過ぎたるものはない」と書いたが、ぜひそうあって欲しい。

軍政時代の恐怖を幻想的に描く

そのための多少の紹介を敢えて試みるとすれば、本書はパラグァイ文学の邦訳としては1984年に出版された文豪、故アウグスト・ロア・バストスの『汝、人の子よ』(吉田秀太郎訳)以来、2作目にあたる。

本書の内容は、散文や詩を織り交ぜたパラグァイの恐怖政治を描いた異色のミステリー政治小説といえる。本書の登場人物たちは著者の分身の様な人々で、主人公は当国に多いドイツ系のパラグァイ人「ギュンター」は長年アメリカに住み、元々政治には関心が無かった。だが、姪のソレダーの政治逮捕をキッカケに、社会活動に目覚め、最後は祖国の役に立とうとしてワシントンの世銀総裁の職を辞して帰国する。

ギュンターの妻で黒人と白人の混血アメリカ人であるイライザ・リンチは、大学の有名なスペイン文学教授。自分はパラグァイの2代目大統領フランシスコ・ソラノ・ロペス将軍の、アイルランド生れのイライザ・アリシア・リンチ夫人の血縁者だと言い張ってトト・アスアガが呆れ返ったというエピソードがある。

やはりアメリカの大学で教鞭を執るそのアルゼンチン人、トト・アスアガはイライザの友人で、一時帰国した際に、イライザが臨時に英語を教えていたソレダーやベロニカが通うカトリック教高校の学期末演劇で、反体制的とも疑われかねない演目の上演を監督する。

本書の舞台となっているのはパラグァイとの国境に近いアルゼンチンの北の都市コリエンテス市だが、もちろんアスンシォン市を仮想したもの。当時フォークランド紛争(1982年4?6月)で忙しかったレオポルド・ガルティエリ将軍の軍事独裁体制とパラグァイのそれがほぼ同一だった査証である。

葬儀式典で元首に恨みを晴らす亡霊

そんな政治体制の中、ギュンターは姪のソレダーを助けようとしてパラグァイに飛び、各当局と交渉を続けるが、色よい反応はなく、イライザに「長い冬になりそうだ!」と慨嘆した。

唯一の望みは、ソレダーの釈放を約した父のサナブリアの友人で、有力者の騎兵師団長ゴンサレス将軍だった。だが、その内に原因不明の多出血症がもとで死体になって遺族に引き渡された。

その日、ゴンサレス将軍は約束を果せなかった恥に絶えず、ピストル自殺した。

翌日、一階級昇進したゴンサレス大将の栄誉礼の国葬には、先にソレダーが埋葬された同じ墓地で、国家元首(コリエンテス州知事)その他政府高官、各界要人多数が会葬し、盛大に行なわれた。

だが、その葬儀式典中、青いジャガーに変わったソレダーの亡霊が、狂乱し喚き散らす元首の前に現われ、恨みを心ゆくまでに晴らし、パニックに陥った元首の頭上を飛び、今こそ彗星(すいせい)に変わって、パラグァイ河を超えて遥か東の夢の山脈の彼方の空へと消え去った。

かくしてルータ主義を背絶したフランシスコ・ハビエル・ギュンターは、1987年の椰子の花さえ聖水で涼しく香る青々とした、いかにもカトリック的な南国クリスマスの季節に、前立腺癌で亡くなった。老後の故国パラグァイでの生活は厳しかったが幸福な余生であった。

イライザはその墓碑のもとに心をこめてトルコ石色のラパチョの木を植え、侘しく墓守をしながら爛漫と花が咲き誇るのを待つのだった。