《ブラジル》県連故郷巡り=「承前啓後」 ポルト・ヴェーリョとパウマス=(1)=60年ぶりの「ふるさと」へ

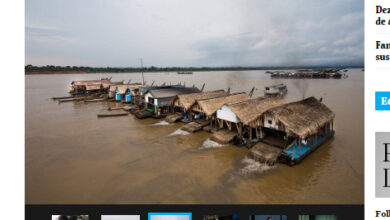

今回の「故郷巡り」ツアーを一言でいえば、「承前啓後(しょうぜんけいご)」か――「過去を受け継いで、未来を導き開く」という意味だ。ボリビアとの国境である奥アマゾンのロンドニア州都ポルト・ヴェーリョ、そして一番新しい州トカンチンスのパウマスでは、ブラジル近代史と一体になった、とんでもなくダイナミックな日本移民の姿があった。3月17日から22日まで96人で巡った今回の第47回県連故郷巡り(団長=山田康夫ブラジル日本都道府県人会連合会会長)は、それが実感される旅となった。

「皆さま、ようこそおいでになられました。私もとても懐かしい思いでいっぱいです」。一行が朝5時にサンパウロ市コンゴーニャス空港に集合し、昼前にポルト・ヴェーリョ空港に到着した時、参加者の一人、竹中芳江さん(75、熊本県)は、そう呼びかけた。まるで迎える側のように。

それもその筈、昨年4月の故郷巡りの連載(16年4月20日、21日付)で紹介した通り、竹中さんは、この地に入植した「グァポレ移民」だ。

この名は、彼女らが入植した1954年当時は「グァポレ連邦直轄区」だったことに由来する。その後、1956年に州に昇格して「ロンドニア州」に。移住地名は「コロニア・トレーゼ・デ・セッテンブロ」(9月13日)だ。

ブラジルへの戦後移住は1953年に始まった。その翌年の入植だから、相当早い。日本から船で30日間かかって、アマゾン河口の町ベレン。そこからさらにポルト・ヴェーリョまで遡るのに15日間もかかった。竹中さんは30家族の一員として、12歳で入植した。

「なぜ両親は移住を決断したんですか?」と聞くと、「母が決めたんです」とのこと。

「両親は韓国からの引揚者で、父は金持ちの家庭に育ち、サント(聖人)のような人。ただし、かけ事が好きで、競馬、競輪に目がなかった。私たち兄弟6人をほったらかして週に1回しか風呂に入れてくれない。母は『こんな生活はいや。私は出て行く』って移住を言い出した。父のかけ事癖を辞めさせるためじゃないかしら。だってアマゾンにはかけ事するようなところはないでしょ。移住が決まった時、母は布団の上をキチガイのように飛んで喜んでいた」と話した。

さらに「グァポレに到着した時、他の家族はみんな泣いていたけど、母だけは歌っていた。だってアマゾンにきて初めて家族が全員そろって御飯食べたのよ。あそこにいた3年半で家族の団結が一気に強まった。ある時、日本の祖父から『旅費を全額負担するから日本に帰ってこい』と母に連絡があった。でも帰らなかった」という。でも3年半でグァポレは諦めてサンパウロ市に出た。

実は竹中さん、それ以後は一度もポルト・ヴェーリョの土を踏んだことがない。移民にとって最初の入植地は思い出深い場所だ。彼女にとって今回は、実に60年ぶりのそんな「ふるさと」訪問となった。(つづく、深沢正雪記者)