高齢化社会で始まった「長すぎる老後」への挑戦=サンパウロ市在住 毛利律子=(2)=「脳」が壊れる

![アロイス・アルツハイマー博士(Images from the History of Medicine (NLM)[Public domain], via Wikimedia Commons)](https://www.nikkeyshimbun.jp/wp-content/uploads/2018/04/Alois_Alzheimer_002-216x300.jpg)

人間の一生を支配する中枢器官は、その重さわずか1キロ強(1・2キロから1・5キロ)の「脳」である。

人間に発達している大脳皮質は、ヒトが人たる所以を発揮する器官であり、その大きさは頭の中の80%を占めている。

心臓の鼓動1回につき、約20~25%の血液が頭部に送られ,脳細胞は血液が送り込む栄養分と酸素のうち少なくとも20%を消費する「大食いの臓器」である。

脳は大脳・小脳・脳幹の三つに大きく分けられ、脊髄に繋がって人間の身体全体を動かしている。

大脳は認識、判断、行動決定、人格など、小脳は大脳の下後方に位置し、調整とバランスを制御し、脳幹は、小脳の前、大脳の下に位置し、脳と脊髄をつなぎ、呼吸、消化、心拍数、血圧などの自律神経の機能を司る。

各部位が健全に作動しているときを、「健康な状態」という。

しかし、老いが始まると、次第に脳の機能が衰え、日常生活に様々な不便が生じてくる。これは自然現象であるが、その現実は精神的になかなか受け入れられない。そのための予防法や工夫を積極的に実践するのはとても良いことであろうし、現代は、様々な予見・予測・予防のための備えについて、膨大な情報を得られる有り難い時代である。

そのような多くの情報の中から、「自分の脳の働きが、ある日突然壊れてしまう」ということに向き合うことも大事なことになった。

何故なら、突然にせよ、徐々にでも、脳が壊れはじめると本人だけでなく家族にとっても最も憂うべき、切なく、辛い現実が待っているからである。

脳が壊れる代表的な病が「アルツハイマー型認知症」である。

アルツハイマー病は通常の老齢化あるいは精神疾患とは異なる。

認知症とは、日常生活に支障をきたす記憶およびその他の知的活動能力の消失を示す、つまり病名ではなく症状を指した言葉で、認知症の症例において、アルツハイマー病はその60~80%を占めている。

日常茶飯事にちょっと物忘れが重なると、すぐに「認知症か」と思うが、物忘れと認知症の区別ははっきりとしているので、きちんと理解しておく必要がある。

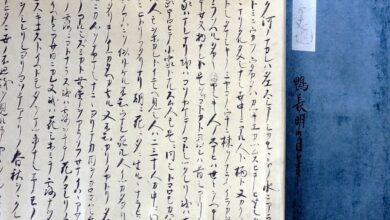

アルツハイマー病の発見

1901年、ドイツのアロイス・アルツハイマー医師のもとに、ある女性患者(アウグステ・データー)の夫が、妻の症状に耐えられずにフランクフルトの精神病院に妻を伴って来院した。

妻の症状は極度の記憶障害、睡眠障害、嫉妬妄想、幻覚、暴力をふるう、暴言を吐く、泣きわめくなど、日常生活に深刻な支障をきたしていたのであった。

5年後の1906年に、博士はこの特異な症状を精神医学学会で研究発表したが、その分野の著名な医師たちはほとんど関心を示さず、反響もなく、酷く落胆したという。

後に富豪の娘と結婚したが、3人目の子供の出産後、産後の回復が悪く41歳で妻は亡くなってしまう。妻の遺産からの援助や大学研究所での地位を得て、アルツハイマー病の研究に専念した。しかし、博士は1915年、50歳で亡くなった。

以後、博士の名前がついたアルツハイマー型認知症は病名として確立し、研究が進んでいるが、現在のところ、進行を止めたり、回復する治療法は存在していない。

症状は、ゆっくりと進み、脳の細胞が減って委縮し、進行すれば日々の生活に不自由が生じ、ある時点を境にはっきりと症状が変わる。徐々に介護支援が必要となり、それは介護者にとって社会的、精神的、肉体的、経済的に大きな負担となっていく。(つづく)

【参考文献】

NCBI

The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information.

The discovery of Alzheimer’s disease

![ラ米諸国と米国を隔絶する「呪いの壁」。左側がサンディエゴの国境警備隊事務所、右側がメキシコティフアナの間の国境フェンス(By Sgt. 1st Class Gordon Hyde [Public domain], via Wikimedia Commons)](https://www.nikkeyshimbun.jp/wp-content/uploads/2018/01/Border_USA_Mexico-390x220.jpg)