“逆ロビン・フッド”なブラジルの年金制度

昨年の大統領選挙以来、なぜ世の中は、社会保障改革、社会保障改革とさわいでいるのか――。読者の多くもブラジルの年金を日々もらっているだろう。これが安定的に支払われるのかを心配する人もいるのではないか。実際にリオ州公務員は一昨年来、支払いが滞っている。

そこに見え隠れするのは、英経済紙が「逆ロビン・フッド」と比喩するブラジル社会構造の歪みだ。それを以下、見ていきたい。

☆

どの国でも、「現役時代に払った分だけ定年後に受け取る」のが年金制度の基本のはずだ。だがブラジルでは大きくゆがめられ、一部の高級公務員ほど払った以上の金額をもらう仕組みがいつのまにかできあがっている。

公務員は基本的に最終賃金の100%を年金としてもらえる。だが、民間企業勤めの人はINSSの受給上限金額(19年時点で5839レアル)が設定され、それ以上はもらえない。たとえ月給3万レアルでその分の税金を納めていても、年金受給はあくまでその上限以下だけだ。

だから、ブラジルの高級公務員は昔の貴族階級のような制度的な特権を持っているといえそうだ。親から高学歴を持つように教育投資を受けた日系子弟にも、多くの高級公務員がいる。

▼保険料より477万レアルも多く受給できる

いまの社会保障制度の歪みの一端が、4月27日付エスタード紙記事「金持ちほど補助金をもらえる」にも出ていた。連邦政府が先日しぶしぶ公表した改正案作成の基礎データによれば、毎月3万5100レアルもの年金をもらう、ある連邦判事の場合、実際に本人が生涯に払った保険料よりも、477万レアルも余計に受け取れる計算になっているという。財源が足りる訳がない。そのお金がどこからでるかといえば、国民の税金だ。それでも足りない分は赤字国債の発行によってまかなっている。

今回の社会保障改正法案が通れば、477万レアルも余計に年金を受け取れるはずだった連邦判事は、余計にもらうどころか、自分が払った分よりも約17万レアル少なくもらうことになる。

その分、3最賃までしかもらっていない公務員や民間企業勤めの年金生活者が3万レアル余り多く受け取れるようになる、と記事には書かれている。当然、高級公務員が大反発することが予想されるので、この基礎データ公表を最後まで渋っていたのだろう。

公務員は組合を作って「インフレ率以上の給与調整を」と毎年ストをやるから、どんどん給与が上がる。役所の収入の増減と関係なく、「労働者にはこれだけの権利がある」と主張する。そうやって上げた給与の金額を、定年退職してから死ぬまでもらえる。

一般国民が気付かない間に高級公務員たちは政治家を動かして、国に払ってもいない分まで貰えるような制度を作った。民間企業勤めや自営業者の場合は、そうはいかない。

▼現状では53歳から年金の満額受給も可能

全国工業連合(CNI)サイト(http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/reforma-da-previdencia/entenda/porque-fazer-a-reforma/)によれば、最終賃金の100%を年金でもらうには条件があるが、平均でも80~90%をもらっているという。

一方、日本や米国では最終賃金の平均35%しか年金を貰えないことを考えると、ブラジルはとんでもなく優遇されている。改正案が通っても76%とあるから、それでも十分に高い。

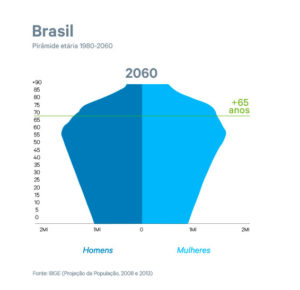

それに、他国と比べたブラジル年金制度の大きな違いとしては、「受給開始年齢の早さ」がある。民間企業勤めで年金受給生活に入る平均年齢は、男性が59歳、女性が57歳だ。

英国なら男性64歳、女性62歳と5歳ぐらいずつ遅い。これが日本だと男性69歳、女性67歳となり、10歳も遅くなる。つまり会社を定年退職しても、年金を貰い始めるまで働かなくてはならない。

だがブラジルで1998年以前から公務員勤めをして35年間務めた人は、もう年金受給を開始できる。つまり、もし18歳で公務員になっていれば53歳で年金生活に入れる。最終賃金という高い金額を死ぬまでもらえる。

ちなみに2015年現在のブラジルの男性平均寿命は81・8歳、女性は84・5歳。公務員なら53歳で年金生活に入れば、なんと30年前後も楽しめる。逆にいえば、だから社会の高齢化と共に、制度として成り立たなくなってきた。ちなみに日本の男性の平均寿命は84・2歳とブラジルより長いが、前述のように年金を貰える期間は短い。

この受給開始年齢をブラジルも「一律に男性65歳、女性62歳」にしようと言うのが、現在の改革案だ。

さらに改革案では、100%受給するための条件が厳しくなる。保険料を20年間払うと、最終賃金の60%が保証され、その後、1年増えるごとに2%ずつ上がっていく。つまり40年間払い続けないと100%を受給できなくなる。

国家財政としては支出が大きく減るが、“貴族生活”を享受できると思って働いてきた公務員らは反発を強める。

現改正法案は、州や市などの地方自治体の社会保障制度も包括した提案になっており、財政破綻状態の州政府からは歓迎されている。だが、享受できなくなる州や市の公務員の反撃が予想される。

来年が地方選挙の年であるだけに、これから始まる社会保障改革の特別委員会でこの件の攻防が激しく行われるだろう。

▼2026年には国家歳出の82%が年金支出?

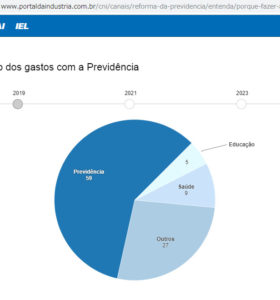

この年金支出がどれだけ国家財政の負担になっているかといえば、2017年時点では国家歳出の55%を占めていたが、19年時点では59%だ。企画省の予測では21年には65%、23年には71%、26年には82%と国家支出の大半を占めることになる。

その分、子供への教育、道路や鉄道・港湾インフラ整備、文化振興、SUSなどの医療、福祉などの国民生活を円滑にするための基本的な投資に使える財源はどんどん減っていく。将来がジリ貧の状態だ。

この状態のことを英経済紙ファイナンシャル・タイムス18年9月14日付は「逆ロビン・フッド」と呼んだ。「10月の大統領選挙でどちらが勝とうが、逆ロビン・フッド的に生じた財政赤字と公的支出削減に取り組まなければならない」と報じた。ロビン・フッドとは英国の新聞らしい表現だ。

ロビン・フッドは御存じのように、英国中世における伝説の義賊で弓矢の名手。金持ちや権力者からお金を盗んで、貧乏人にばらまいたと言われる。ブラジルの場合は、貧乏人から取り上げて、高級公務員(金持ち)が受けとる制度になっているから「逆ロビン・フッド」と表現している。

本来なら社会格差是正を標榜する左翼政権の時代に、このような所得の再配分的につながる政策変更をすべきだった。だが、左派は公務員組合と関係が深いために、むしろ公務員数を増やして格差を広げる方向に進んでしまった。そのためPT政権の間に、ニッチもサッチも行かないぐらいに国家財政が悪化してしまった。

だから本来は、格差を広げる側である国際金融市場や米国と関係の深い右派政権ボルソナロが、社会格差是正政策を打ち出して大ナタを振るうという逆転現象が生まれている。国際金融市場の側から「このままだとブラジルは国際投資に値しない国になるから、はやく是正しろ」とケツを叩かれている状態だ。

▼非現実的な左派「国の借金は払う必要ない」論

ちなみにこの辺、PT政権もそうだったが、左派運動家の多くは、いっぱんにイケイケの投資拡大主義で「不景気な時ほど、国がどんどん借金をかぶって大型公共事業をして投資拡大をすべき」と論じる。

にも関わらず、MRT(労働者革命運動)の「エスケルダ・ジアリオ」サイト(http://www.esquerdadiario.com.br/Entenda-porque-nao-pagar-a-divida-publica-em-8-pontos-23327)4月19日付電子版などのような左派論陣は、国の借金(国債)を牛耳っているのは“帝国主義的”12国際金融機関だから「返さなくてもいい」と論じる。

これは、ブラジルの中央銀行から国債を販売する権利を委託された12社の「国債代理店」のことだ。一国の最高金融機関がしている契約に、意義を唱えることは言論の自由でかまわないが、「払わなくていい」とまで言うのは不思議な論理だ。そんなことを言うから、南米で過激な左派政権が始まると、国際資本家が投資を引揚げようと身構えることになる。

とはいえ、天文学的な金額の国債を売る代理店なわけだから、たしかにその手数料収入たるや半端な金額ではないだろう…。

ちなみに同サイトには《Banco do Brasil, os estadunidenses Merryl Lynch e Goldman Sachs, Bradesco, BTG Pactual, o suíço Credit Suisse, o espanhol Santander, Votarantim, Itaú e as corretoras XP Investimentos, BGC Liquidez, Renascença DTVM》と列記されている。メリルリンチ、ゴールドマンサックス、スイス・クレジット、サンタンデルなど名の知れた国際金融機関の大物が混ざっている。

ブラジルの場合、公務員などへの年金支払いが爆発的に増えて、国債発行額がどんどん膨らんでおり、否応なくこれら金融機関が儲かる仕組みともいえる。そうなるとギリシア危機のブラジル版という話になる。事実、お隣のアルゼンチンはかなりそれに近い状態にある。

▼特別委員会の報告官は“サムライ”モレイラ

先週、ようやく社会保障改革法案は、連邦下院の憲政委員会を通過した。大統領の政党所属PSLの新人議員が委員長や報告官を務めた同委員会では、審議が遅れに遅れて2カ月もかかった。

それに対し、次の段階である特別委員会では“調整型”で知られるベテラン政治家サムエル・モレイラ下議(PSDB)が報告官になるなど、今までとは違う体制が取られた。

連邦政府はここへきて方針を曲げ「トマ・ラ・ダ・カー」(それはアナタ、これはオレの)的な政治交渉を水面下でこっそり始めたとの報道もある。そのおかげか憲政委員会を通過し、迅速に特別委員会が発足した。

モレイラ下議はレジストロ市の出身で、日系社会にも関係の深い政治家だ。前サンパウロ州知事アルキミンの右腕で、「アルキミスト」とも呼ばれる。

彼がレジストロ市長時代の1999年に、海外興業株式会社(KKKK)が遺した立派な精米所の改修工事が始まった。1987年にはサンパウロ州歴史遺跡認定局(Condephaat)がその重要さを認めて文化財に指定していたが、その頃は廃墟のような存在だった。モレイラ氏の尽力により、市と州が共同で改修して「文化教育センター」に生まれ変わり、02年1月にレジストロ移民史料館が開館した。

その裏には、モレイラ氏が政治家としての道を歩み始めた初期の頃、山村敏明氏(現ヴァーレ・ド・リベイラ日系団体連合会会長)が“金庫番”として個人的に選挙協力して信頼関係を築いていた経緯があると以前聞いた。

15年ほど前、彼がレジストロ市長だった時代に、山村さんから電話があり、「先日、うちの市長が姉妹都市の岐阜県中津川を訪問した際、“サムライ”モレイラと評判になった。ぜひ紹介したい」と、当時の編集部幹部と一席設けたことがあった。

その誠実な人柄は、「どこか日本人的ですらある」とその時感じた。連邦議員になってからも、陰に陽に日系社会の相談に乗っている日系親派議員だ。

☆

アルキミストという言葉は、「alquimista(錬金術師)」を想起させる単語であり、同時に彼は「サムライ」でもある。サムライのように勇敢に左派論敵と真っ向から論戦を繰り広げ、「政界の錬金術師」のように調整力を発揮してほしい。

特別委員会は最大40回開催され、毎週3回平均だとすれば、1カ月半かかり、うまく行って6月後半通過といわれる。その間、ぜひ譲歩しすぎない形で、改正案を次の段階である下院本会議に送ってほしい。その後は、上院本会議…。まだまだ道のりは長い。(深)