【日本移民の日2019】サンパウロ新聞廃刊の経緯=元記者が書く最後の9カ月=赤字1千万レアル!? 読者1800人!?=分断する会社側と社員の気持ち=謎の投資家登場で二転三転

2019年1月1日付の新年号を以ってサンパウロ新聞が廃刊となったニュースは、コロニア中に衝撃を与えた。廃刊の社告は18年12月20日付の新聞で出され、その2日後の22日付を以って日刊紙が終了。1946年10月12日の創刊から数え、72年間の役割を終えた。サンパウロ新聞に入社して約9カ月、思い返せば廃刊の兆候は至る場面で感じていた。僅かな期間でも『サンパウロ新聞記者』として過ごした身として、当時の生の体験をここに記したい (有馬亜季子記者)

▼バラバラな組織

18年3月19日、営業部長の古城伸子さんに案内され、サンパウロ新聞に初めて足を踏み入れた。8階建ての自社ビルは、リベルダーデ駅から徒歩約15分、創業者の水本光任の名前が付いた通りにあった。

日本で面接してもらった鈴木雅夫社長から「新聞社の周辺は危ない」とは聞いており、確かに不気味な印象を受けた。静まり返った通りは物乞いがうろうろ。新聞社には1カ月前に強盗が入ったばかりだったという。

受付から入り、営業部の部屋を通り過ぎると編集室にたどり着く。かつては印刷所として使っていた部屋で、ガランと広く、高い天井だからか寒かった。

編集室には、営業部長と制作部、日本語の編集局次長、ポルトガル語の記者の席がある。就業時間はしんと静まり返り、ポルトガル語記者の声だけが響く。前職の日本の会社では他部署との交流が活発で絶えず声が聞こえたので、「新聞社は個人主義なのかな」と考えた。

ある時期から、記者は地階の編集室ではなく、3階の奥まった部屋になったという。3階の記者室入口に足を踏み入れると、先輩記者が来社取材を行っていた。さらに一つ部屋を通り過ぎると、記者用の机が3つ置かれている。コピー機とシロアリに食われた本が置かれており、自分の席だと紹介された机の上には、その日のサンパウロ新聞とニッケイ新聞が並べられていた。

記者室が離れていることで、他部署との交流は更に減った。地階の編集室とも離れているため、何か用事や相談事があれば、互いの部屋まで移動する必要がある。簡単な用事であれば、内線で連絡を取り合う。色々な人と交流がしたくて一息つきによく下りたが、自分から行かなければ他部署の人と会うこともない。

編集室には、ブラジル社会面の翻訳者や経済面の翻訳者、「女性の広場」などを担当していた人もいた。仕事場はそれぞれ別の場所で、入社数日後まで会ったこともなかった。同じ新聞を作ってはいるはずが、情報共有はなく、バラバラに紙面づくりを行っている印象だった。

▼危うい経営状況

サンパウロ新聞の経営の危うさは、給料の遅延という形で表面化していた。同社では、毎月5営業日目に給料が支払われる仕組みだった。ところが、到着した3月に松本浩治編集局次長から「自分の給料が遅延している」という話があった。他の社員からもそのような声が聞こえ、「家賃を払いたいのに困る」という声も出ていた。

その頃、鈴木社長は日本に長期滞在しており、ブラジル到着が遅れているとのことだった。給料遅延について鈴木社長に報告がいき、社主の水本ナオミ・エレーナ専務取締役や総務部にも伝わったものの、なかなか解消されなかった。

4月16日に鈴木社長がほぼ一年ぶりに本社に出社し、5月13日にはWILL株式会社主催、サンパウロ新聞と藤瀬桂子事務所の企画構成による「第2回チャリティーコンサート・美川憲一 IN サンパウロ」が盛大に開催され、新聞社は安定したかに見えた。

それから少し経った6月4日、サンパウロ新聞社が主催する「ブラジルと日本の懸け橋育成交流プロジェクト」で、若い日系人らと共に鈴木社長と古城営業部長、ポルトガル語面のカチア・サトムラ記者は日本へ飛び立った。資金は、昔同社に勤務した竹内運輸工業株式会社の竹内政司社長が出資した。

この時、鈴木社長から「ブラジルと日本の懸け橋役を早急に作らないといけない。それが我々一世、そして新聞社に課せられた最後の仕事だ」という発言があった。

邦字新聞は30年前からいつ潰れてもおかしくないと言われていたそうだが、この「最後の仕事」という言葉は、今思えば近い将来の終わりを予感させた。

さらに、昨年は日本人移民110周年を記念して、日本の皇室から眞子内親王殿下がご来伯する大規模な催しが行われた。10日間で5州14都市をご訪問する眞子様の様子は、邦字新聞で大々的に報道すると思っていた。

ところが鈴木社長からは「取材はパラナ州、サンパウロ市、プロミッソンのみ」と言われ、サンパウロ新聞は全ての行程を取材できなかった。人員不足、資金不足…色々と理由はあるだろうが、会社の体力が脆弱であることが垣間見えていた。

▼「来年の記者募集は考えなくて良い」

8月に入り、松本次長から「鈴木社長に来年の記者募集について相談したところ『来年のことは考えなくていい』と言われた。いよいよ廃刊の方向に動くかもしれない」との話があった。

その頃、取材先で「サンパウロ新聞って廃刊になるんでしょう?」とあちこちで言われ始めた。その中には、「7月末にサンパウロ新聞のエレーナ専務と鈴木社長、ニッケイ新聞の高木ラウル社長と深沢正雪編集長で話し合い、廃刊になることが伝えられたらしい」という声も。

今後の自分の契約期間の確認も含め、8月31日に鈴木社長へメールを送った。それに対し、鈴木社長からは「邦字紙の休刊、廃刊の噂は今始まった話ではないから気にする必要はない。聞き流してほしい」と返事があった。

しかし、その一方で「最近は合併も選択肢の1つとして考えざるを得ないと思うのも事実」とし、「合併や発行回数を週5回から3回程度にすることなども視野に入れざるを得ない」と暗に経営がかなり危うい状況であることが告げられた。

▼10月23日、社内向けに廃刊発表

「年末でサンパウロ新聞社が終わる」――内外でそんな噂は広がる一方だったが、会社から特に何も言われず日が過ぎていった。取材現場で直接質問を受けていた記者は、尋ねられる回数の多さにますます会社への不信感を募らせていった。

そして、その日は唐突にやってきた。10月23日朝会社へ行くと、サンパウロ新聞が配達されていなかった。「前日に記事のデータを印刷所へ送ったのにおかしい」と制作部社員が言い、かつてない事態に騒然となった。

同日午前に、編集部全員が一階の社長室に呼ばれ、社主のエレーナ専務取締役と鈴木社長から廃刊発表及び解雇通知を伝える紙が渡された。更にエレーナ専務からは、紙媒体は12月28日付の日刊紙、19年1月1日の新年号を以って廃刊になると発表された。廃刊が告げられた当時、公称3万人の読者のはずが、驚いたことに会社側からは「現在は1800人しかおらず、この読者数でこれ以上経営を続けるのは無理」と伝えられた。

さらに「国立社会保証院(INSS)への負担金が納められず、さらに勤続期間保障基金(FGTS)を払えなくなってきた。読者もどんどん減ってきてしまい、金が賄えず、累積赤字。2週間前からは、印刷所のフォーリャに2万レアルをすぐに払えなければ、今後は印刷しないと言われた」との言葉も。

鈴木社長も「週5回の新聞発行を週3回にしようとも考えたが、紙媒体で続けていくのは厳しい。サイトだけ残すにしても人件費を出せない。ニッケイ新聞に購読者リストを渡す代わりに、社会面記事を渡してもらい、こちらで書き換えてサイトに載せようかと相談している」と語った。

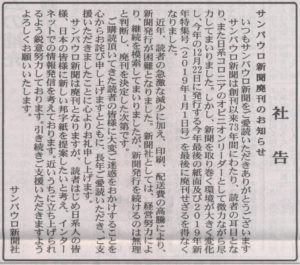

さらに、紙媒体は廃刊にするが「チャリティーコンサートなど抱えている仕事はまだある」という理由から、会社を5年間存続させることも発表した。会社側は、未払いの給料やフェリアス(有給休暇)等も、自社ビルが売れれば返すことができると説明。廃刊発表の社告は12月15日付で、廃刊後は読者へ購読料の払い戻しに関する話ができるよう、窓口を設けるとも告げられた。

社員からは「社告は早期に掲載するべき」「会社の貸借対照表を見せてほしい」「年末まで続ける資金があれば、滞っている給与等を今支払ってほしい」などの質問や要望が続いた。質疑応答の中で、会社側から「1千万レアルほど借金がある」とも告げられた。本当かどうか確認のしようのない数字だが、あまりの巨額さに一同、ただ愕然とした。

最終的に、会社側から「廃刊についての新聞は1カ月前から準備し、今回の経緯も説明するつもりだ。給料はきちんと支払うので、最後まで一緒に働いてほしい」という申し出があり、社員全員が「働いた分の給与が支払われるのであればやる」と同意した。

▼配達を郵送に切り替えて苦情殺到

最終号まで続けると伝えたものの、その後も日々の新聞の発行も不安定な状況は続いた。11月1日からは印刷所を変更し、さらにトランス・フォーリャ社の配達を止め、週2回の郵送に切り替えた。これにより、読者からの苦情が殺到した。

社内では給料の遅配が続き、さらにほぼ全員が次の仕事が決まっておらず、どんよりと暗い雰囲気が漂っていた。鈴木社長は広告営業のために日本へ行き、資金調達を行ってくるとの報告があった。さらに社員の中には、新聞社までの交通費がもったいないと出社しなくなる者もいた。

11月28日時点では、社告は予定通り12月15日付で出すことになっていた。しかしその後の会社側と社員との話し合いで、社告は12月8日付に早まることとなった。さらに12月21日(金)を最終出社日として、一部の社員以外全員を解雇。12月22日付を最後に日刊紙を終え、新年特集号を26日に発送することが決定した。

社告について、会社側と社員の間で一悶着があった。社告や廃刊の経緯を書いた記事の叩き台が、日本にいる鈴木社長から送られてきた。だが、新聞廃刊の理由がただ「購読者の減少」となっていたことに対し、一部社員から反論があった。経営陣による現状放置への批判や、労働量に見合わない給料配分、長年続いた会社の体質に対する不満等が爆発し、会社側と意見が食い違い、口論になる場面もあった。

▼謎の投資家が登場

廃刊まで1カ月を切った12月4日、朝出社すると、松本次長が当惑した顔で「社告が8日付で出せなくなった。サンパウロ新聞に投資したいという人がいるらしい」と言ってきた。編集部としては一刻も早く読者に知らせたかったが、11日まで投資家とエレーナ専務を中心に会社側で話し合いをすることになった。

その頃、編集部には殺伐とした空気が張り詰めていた。記者会議でも、全員がいつ廃刊の社告を出すのかに振り回され、徐々に疲れた顔になっていった。鈴木社長は「資金調達が終わらないために日本から戻れない」とのことで直接話せず、ブラジルと日本でやり取りをすることにもストレスを感じていた。

社内の通達により、その投資家は「サンパウロ新聞の元ポルトガル語編集部員Oであること、水本エドアルド会長が今回の話に関係していること、サンパウロ新聞の名前を使って新会社を立ち上げたいと申し出ていること」などが明らかになった。この話が出た時点で「仮に新聞社が続くとしても辞める」と伝えている社員が半数以上だった。投資家の話は、無謀のように感じた。

12日に回答がくると思われていた社告の掲載日は、投資家が話し合いの日程変更を申し出たため、さらにズレた。松本次長から「会社側は15日付を最終期限として話を進めているらしい」と報告があり、結局15日付で社告を出すことになった。しかし、その後も相手の煮え切らない態度で約束を延ばされ、とうとう15日の社告も出せなくなった。

鈴木社長は「18日付で出すために、エレーナには17日午後2時を期限として話し合うように伝えている」と連絡があった。誰もが「このまま読者に廃刊告知が出さず、ウヤムヤのままに終わってしまうのか」と不安に思っていた。

17日午後2時、鈴木社長から「エレーナから、投資家から連絡が来ないと言われた」と連絡があった。さらに午後3時、鈴木社長は「投資家と話をしているが、埒が明かない。15分まってほしい」。ついに会社側から「社告を出さないでほしい」と連絡があり、社告の掲載は一旦中止となった。振り回され続けている全員の苛立ちは頂点に達していた。

▼12月20日、廃刊社告掲載

19日、鈴木社長から「18日午後4時半過ぎに投資家から会社に連絡があり、新聞社への投資の話はなかったことにしてほしいとのことだった。このため、エレーナと話をし、20日付紙面に社告及び社会面用に用意した廃刊に関する記事を掲載してほしい」と連絡がきた。

また、今後の給与支払い等について「エレーナから説明がある。東京で集めた資金についても、これから説明のメールを送る」との連絡があった。

19日午後2時、給与支払い等の説明のために、社員全員が地階の編集室に呼ばれた。社主のエレーナ専務と役員の古城営業部長、会計を担当している総務部によって、今後の支払い等の説明を受けた。

エレーナ専務と古城営業部長は「21日付で全員解雇、給料も12月21日分まで支払う。また、支払いが遅れている11月、12月、そして13カ月目の支払いは、新年号のために集めた広告料金から支払う。鈴木社長が東京で集めてきたお金は、1月31日までに振り込まれる。全部合わせて6~7万レアルになる予定。5~6万レアルを勤続期間保障基金(FGTS)の支払いに充て、残りを給料として支払う」と説明した。

さらに「12月21日にポルトガル語で書かれた書面を用意する。また給料は1月10~15日に11月分、1月30日に12月分、13カ月目を支払う。1月21日に社員に会社へ来てもらい、いくら貰えるか等の紙を提示する」との説明が行われた。誰がそのときに会社にいるのかは、当初会社側から「弁護士に対応させる」と回答があり「無責任だ」と一部社員が批判したことを受け、「私が居ます」とエレーナ専務が伝えた。

社員から会社側への質問として、鈴木社長がブラジルに戻る日については「分からない。本人に尋ねてほしい」、未払いの給料やフェリアス等は「所有している不動産を売却したお金で支払う」等の説明がなされた。

義務的な説明が続く中、突如社員同士が互いへの怒りを爆発させた。一方が相手の態度や振る舞いを批判すると、もう一方がその発言に噛み付いた。会社だけでなく、互いへの不満も溜まりに溜まっていた。溝は埋まらず、最後まで険悪な雰囲気のまま話し合いは終わった。

編集部の一部では、廃刊の理由は読者の減少だけでなく、経営面の問題もあると考え、12月22日付の「コロニア10大ニュース」でその事情を読者に伝える予定だった。しかし、記者が書いたその予定稿は実際の新聞には使われず、経営陣が書いた別の記事が掲載された。

なお、会社側が支払うと言っていた社員への12月分、13カ月分、フェリアスなどの未払い分は6月17日現在、解雇された一部の社員にはいまだ支払われていない状態が続いている。

サンパウロ新聞は自分にとって、ブラジル生活の原点だ。働かせてもらったことにとても感謝している。素晴らしい先人の歴史を知り、取材先でも「サンパウロ新聞は世界一」と聞いて誇らしかっただけに、この最後は情けない。72年間の伝統にふさわしい“綺麗な幕引き”を切に願っている。