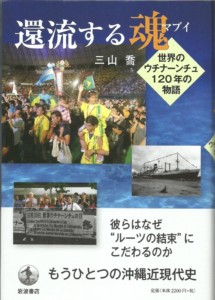

ペルーに6年住み、南米を取材して回った経験がある元朝日新聞記者、三山喬(たかし)さんの新著『還流する魂(マブイ) 世界のウチナーンチュ120年の物語』(岩波書店)が手元に届き、パラパラと見ていて次の一文を見つけて、アッと唸った。

《世界のウチナーンチュ大会が〝開かれた大会〟となった第5回大会(二〇一一年)から、これまでとは異質な〝うねり〟が湧き起こり、両者(沖縄と海外ウチナーンチュ)をまた結び付けるようになった。

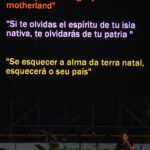

私が一六年に目撃した第六回大会の高揚は、そんな流れを受けたものだった。あの大舞台で持ち歌を披露した演歌歌手・大城バネサは「世界中に移民した人やすでに亡くなった人、目の前にいる何倍もの人たちが、いま、この場所に集まっている感覚」に打ち震えたと語っていた》(228頁)

これを読んで、2011年の世界のウチナーンチュ大会に琉球大学から招聘してもらい、実際に参加したときの感激を瞬時に思い出した。

特に閉会式での地元高校生らによる琉球王朝と移住をテーマにしたミュージカルは凄かった。彼らのルーツである琉球王朝時代の歴史をしっかりと学校で教え、その延長に海外移住を位置付けている。ルーツは海外勢にとっても共通の関心点であり、それを踊りと歌にのせて、みごとに表現していた。

しみじみ「彼らは日本人である以前に、ウチナーンチュなんだ」と感じさせられた。日本国内でこれだけ民族アイデンティティを感じさせるイベントは他にないだろう。

大城バネサが言う《「世界中に移民した人やすでに亡くなった人、目の前にいる何倍もの人たちが、いま、この場所に集まっている感覚」に打ち震えた》という言葉はまさにぴったりだ。「還流する魂」というタイトルは、会場の雰囲気を良く現している。

この開会式や閉会式の各種芸能ショーは実に見ごたえがあり、世界から集まっているから言葉は違うはずなのに郷土芸能を共に楽しむことが共通言語になっている感じがした。地元紙の沖縄タイムスや琉球新報も2ページぶち抜きの見開き写真をデカデカと掲載して、その熱気を伝えていた。

だいたい海外邦字紙の記者風情をわざわざ招聘してくれる大学があることが驚きだった。邦字紙の存在意義を一番理解して先鞭をつけてくれたのが沖縄の大学であることに、移住に対する理解の深さ、本土との違いを改めて感じた。

実はこの時、一番驚いたのは、その熱気が冷めやらないうちに、静岡県の実家に帰って家族にその話をした時のことだ。「ええっ、そんな大会があったなんて、まったくニュースになっていない」と言われ、本土とのコミュニケーション断絶具合にショックを受けた。

その後、この大会のニュースはNHKでも扱われるようになったと聞く。だが沖縄内部の情報は、今もかなり選択的に本土に伝えられてる―という印象をうけた。

▼日本復帰に反対だったハワイの沖縄県系人

三山さんの著作がすごいのは、沖縄を共通点にしながらアメリカ、フィリピン、キューバ、メキシコ、ボリビア、ブラジル、ペルー、アルゼンチンへの移民の話が縦横無尽に出てくることだ。これほど地理的に広範で、自由民権運動から現在の基地闘争に至るまで幅広い歴史から沖縄移民の心理を分析している本は他にない。

三山さんの著書を読んで最も驚いた箇所は、「ハワイのウチナーンチュの多くは、沖縄の本土復帰に反対だった」という第8話の部分だ。比嘉正範(まさのり)著「ハワイのオキナワ」という次の文章が転載されている。

《ハワイ在住の沖縄系の多くの人々は、沖縄の日本復帰に対して反対であった。彼らは、沖縄における激しい復帰運動を理解しかねた。彼らは、なぜ理解できないのか、なぜ復帰に反対だったのかと聞いたら、待っていましたとばかりに彼らの立場を説明してくれた。この説明というのが彼らの移民史であり、彼らがハワイで集団的にヤマトから来た移民と接触した経験談である。(略)

ウチナーンチュがどんなに涙を流してナイチを同胞としたっても、彼らはウチナーンチュを同胞として受入れてくれない。そんな屈辱的な思いをしてまで日本国の一部になる必要はない。むしろ、独立するか、あるいはアメリカの一部になった方が経済的にも精神的健康のためにもいい》(150~151頁)

さらに三山さんはこの文章を解説して、《彼ら(ハワイのウチナーンチュ)とて、アメリカという国を全肯定していたわけではない。アメリカ人からの差別も経験した。だがそれは、沖縄人も本土の日本人も区別しない東洋人全体への「平等な差別」だった。能力と努力次第で成功する機会も、アメリカでは平等に与えられた》(151頁)とある。

これを読んで、ブラジルの沖縄系移民も同じ様な経験をしていると同感した。

現エスタード・デ・サンパウロ紙論説委員の保久原ジョルジ淳次氏にも、なぜジャーナリズム界で沖縄系が多いのかと質問したことがある。彼は「そのことは、金城セルソ(元ジョルナル・ダ・タルデ紙編集長)とも話合ったことがある。自分たち沖縄系は日系社会においてもマイノリティだ。おなじマイノリティなら一般社会でのし上がったほうが価値があると考えた」と答えた。

沖縄系は本土移民との融合ではなく、どんどんブラジル社会に進出し、結果的にそれが日系社会内で評価を高める役割を果たした。

その流れの中で、もともと沖縄県人は本土出身の移民と別々にブラジル移民周年行事を祝っていたが、移民90周年(1998年)から一緒に祝うようになり、結果として融合が進んだ。

日本移民百周年(2008年)に顕著になったのは、沖縄系人材を中心にして日系社会を再編する動きだ。その流れの代表的な人物は、上原幸啓USP工学部教授だろう。移民百周年時の文協会長として、百周年祭典協会理事長もつとめ、文字通り「百周年の顔」となった。

日系人最大の集中地域サンパウロ市の「日系主要5団体」において、2008年時に初めて沖縄系人材が2団体のトップになった。そして2018年時点では3団体のトップを占めていた。

190万ブラジル日系社会の一割を占める沖縄系コミュニティは、どんどん存在感を強め、今ではなくてはならない大黒柱になった。

▼「島は動かせないが人は移民できる」

ブラジルではウチナーンチュとヤマトの統合が進んでいるが、日本ではそうではないようだ。

2017年7月26日に元沖縄県知事・大田昌秀氏が亡くなった。その3日後、母親が沖縄出身の佐藤優氏が「琉球新報」に連載中の自分のコラムで、こんな逸話を披露したという。

《過去三年ぐらい、大田氏がいつも筆者に述べていたのは「日本に復帰したことが本当に沖縄にとって良いことだったのか。僕たちは間違った選択をしてしまったのではないか。復帰によって沖縄は米国と日本の二重の植民地になってしまったのではないか。僕たちは沖縄独立論者の主張をあまりにも軽く扱ってしまったのではないか。ハワイに住む沖縄人同胞の方が、日本の本質をよく分かっていたのではないだろうか」という話だった》(149頁)

1990年代後半、革新系の知事として大田氏は、日米両政府を基地削減の合意へと動かした。その時の中心議題だった普天間基地の返還は、現在では辺野古新基地建設という問題にすり替えられた感がある。

日米が基地を動かさない背景には、沖縄の地政学的な重要性がある。大昔から日本と中国の中間に位置する、戦略的に重要な拠点だった。

那覇から台北までは620キロ、北京までは1860キロ、中国海軍の北海艦隊司令部がある青島まで1300キロ、北朝鮮のピョンヤンまで1440キロ、韓国のソウルまで1260キロの距離にある。

つまり、極東地域で紛争な起きそうな地点との距離が近からず、遠からずの絶妙な位置にある。かつて「太平洋の要石」と呼ばれたゆえんだ。

それゆえにアメリカにとって、中国の太平洋覇権を抑止するための最前線となっており、基地が集中する現実がある。

終戦から74年が経ったが、沖縄県には日本全国の米軍基地施設の7割が集中している。この事実からは「緊張感のある状況」は変わっていないことが分かる。もしも北朝鮮が核ミサイルを発射したら、中国の人民解放軍が攻めてきたら、真っ先に狙われるのは沖縄であり、いつの日か、再び戦場になる可能性は否定できない。

三山さんの本を読みながらつくづく思ったのは、「島は動かせないが人は移民できる」というブラジルの沖縄コミュニティで聞く考え方だ。だから世界に出た戦後移民の数は沖縄出身者が突出している。

三山さんの著作を読みながら、4月に読んだ戦後移民・赤嶺園子さんの自分史を思い出した。

▼沖縄戦から始まる自分史

「私はもう死ぬのですか」―沖縄戦の最中、父にそんな問いかけをするエピソードから、赤嶺さんの自分史は始まる。まるでルポルタージュのような衝撃的な出だしだ。

普通の自分史なら「いつ、どこで、自分が生まれたか」という紋切り型の描写から始まる。だが、彼女には一切そのような平和な記述はない。幼い頃の懐かしい、ほのぼのとした思い出など存在しないかのようだ。いきなり沖縄戦の厳しい描写から、人生が始まる。

沖縄県からのブラジル移住者は、戦前は本土からの差別と来るべき戦争への恐怖で全国2位の多さを誇り、戦後は戦後で、彼女のような地上戦を実際に体験したトラウマから断トツ1位となった。

ひと言で「地上戦のトラウマ」といっても、我々のような本土の人間、とくに戦争を知らない世代にはピンとこない。だが、戦後の沖縄県人の行動には、これが関係している。なぜ移民がそんなに多いのかと、なぜ県民投票を行ってまで米軍基地反対運動をするのかは、コインの裏表だ。

赤嶺さんが生まれた西原村は、沖縄本島中部の那覇市の反対側に位置し、米軍が激戦を繰り広げた場所だ。その結果、家族5人が尊い犠牲となり、幼かった彼女自身も、山の中の避難所にいたにもかかわらず爆撃を受けて火傷を負った。その時の言葉が、この節の冒頭の問いかけだ。この体験がトラウマとなり、彼女のその後の人生を決めた。

この自分史は、沖縄戦で心に深い傷を負った少女が、戦争への恐怖からブラジル移住を決意して家族を説得し、異国で人生をゼロからやり直して平和な生活を築き上げることで、トラウマを癒していく物語だ。

▼娘が先導して家族をブラジルへ

終戦後、学校の授業の傍ら、野山に散乱している遺骨収集作業を課せられる。《小学生だった私は無常の風に誘われて黄泉に赴いた、誰とも判別しがたい白骨化した痛ましい遺骨を拾い集めながら憂憤の涙にくれたことでした。かように残酷で残忍な戦は二度とあってはならないのです》と綴る。「戦争」という現実が、終戦後も子供の人格形成にいかに影響を与えつづけたか、が伺われる。

そんな日々の最中、ブラジルの伯父が良い生活をしていると聞き、《戦争のない国ブラジルへの渡航を決意しました。以後機会あるごとに父母にブラジル行きを懇願するのですが聴許かないません》となる。家族の中で、まっさきに南米行きを決断し、両親を説得した。

父は最終的に娘からの懇願を受け入れて、家業を清算した。終戦直後から必死に商売を立て直し、その時には手広く商売を成功させ、店員やお手伝いさんが何人もいたのに、だ。《愛し子達を戦禍に巻き込ませたくないという慈父としての英断からの旅立ちでした》とある。そのまま、沖縄に居つづけたら、おそらくお嬢さんとして育ち、ブラジルに来てからの苦労はなかった。

でも、「万が一、また戦争に巻き込まれたら…」との恐怖感に背中をおされて、南米へ向かった。園子さんが人生の大事な判断をするとき、つねに秤の一方には「戦争」があった。「戦争」と「異国での苦労」を秤にかけたら、後者に軍配が上がった。

以前、園子さんが笠戸丸移民の全子孫を一人一人訪ねて回って追跡調査をした本を出版したときにお手伝いした。アルゼンチンや母県にまで足を運んで、線香に火を点すように一行一行したため、散逸しかけていた先人の生涯の断片を拾い集めた労作だ。あの小柄な体に秘められた、とてつもないエネルギーは一体どこから湧いてくるのかと、不思議に思っていた。

何の儲けにもつながらない調査に、膨大な時間と費用をかける様子を見て、心底驚いていた。だがこの自分史を読んで、少しわかった気がした。地上戦を生き抜いてきたことへの感謝、「自分が今生かされているのは、ご先祖様のおかげ」という想いが、笠戸丸移民への顕彰的な調査に結晶化したのだと思う。

赤嶺さんも毎回、家族を連れて世界のウチナーンチュ大会に参加している。そのような想いを持った人たちが大会に集まるから、大城バネサがいうような先祖の想いまで背負って参加する雰囲気が出る。

ブラジルにきた沖縄県人はこのように戦争のトラウマを、平和で繁栄した生活を勝ち取るエネルギーにきり変えてがんばってきた。個人の力ではどうしようもないマイナスの属性を、「国境を超える」というプロセスを踏むことによって、プラスの方向に向ける作用が「移住」という行為の本質なのだと思う。

▼「県」の枠に収まりきらない海洋国「琉球」

この自分史には、おどろくほど愚痴が書かれていない。自分が言い出して家族をブラジルへ連れてきた責任感からか、身を粉にして家族に尽くす。どんな困難にも前向きに、一生懸命に立ち向かい、ありとあらゆる知恵を駆使して解決してきた。日本にいたら開発できなかった隠れた自分の才能を、困難に直面することによって発揮し、それによってブラジルでの人生を切り開いてきた。

父が亡くなった時、連絡が取れなかった弟が出棺直前に突然帰宅したなど、家族が見えない糸でつながれている実話が描かれる。

「土地を移ることで言葉や文化が変わっても、たいした問題ではない。家族の絆さえ変わらなければ」。そんな確信が行間からにじみでている。しっかりした子孫を残す。それがご先祖様から命を受け継いだウチナーンチュの宿願だ。

世界のウチナーンチュ大会で、国籍を越えてルーツ意識を確認することで、「万が一」の時には、再び世界に散って生き延びるという手段が確保されている。最悪に備えた手はすでに打たれている。だからこそ、彼らにとって戦争のないブラジルで末裔を増やすことは重要なのだ。

戦後にきた多くの沖縄県人が同じような〝心の旅〟の最中にあるのではないか。三山さんのいうように、ウチナーンチュの魂は越境して還流する。ただ移住して母県と縁を切るのではなく、むしろより有機的・多角的な関係を持つ新しい段階に入っている。

外国に出た人間との関係を絶ってしまいがちな本土の日本人の意識は、いまだ島国という感じだ。だが、沖縄はすでに「県」の枠に収まりきらない海洋国「琉球」になりつつある。(深)