40メートルは本当か?

アナコンダ(現地名スクリー)はブラジルのひろい地域に分布していますが、水辺の湿地を好んで生息する大蛇なので、森と水の広大さからいってアマゾンが本場のようになっています。茶色の地肌の背中に、やや不規則な対になってならぶ濃い斑紋があり、無毒です。

この蛇は世界最大の種ですが、では一体どのくらいの大きさまで成長するのかというのが、学者はもちろん、一般人にとっても関心の的です。しかし本場のアマゾンに行って訊ねても諸説紛々としてハッキリしない。

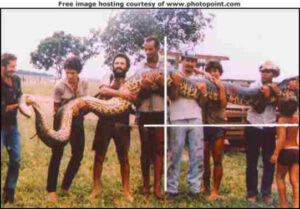

だいぶ前に見たブラジルの雑誌には実に巨大なアナコンダの写真が載っていて、説明文に「長さ40メートル80センチ、重量5トン」とある。(この数字は誇張されているようです)。

1950年代の古い雑誌で、写真の切り抜きは紛失したけれど、記事を訳したメモがあるので、それを書きます。

『最近オヤポック河のタバチンガ駐屯所の国境警備隊の兵士たちが、世紀の驚異である巨大なスクリーを仕留めた。

単調な兵営生活の夕食をしていたとき、小さなポルト(河港)のあたりから異様な騒ぎがおこったのを聞きつけた兵士たちが走って行ってみると、怪物としか思えない大きさの蛇が河を渡ってこちらの岸に上がろうとしていた。銃をとった多数の兵士たちは500発の弾丸をうって1時間の激闘の末、ついに巨大な蛇を殺した。

全長40メートル80センチ、胴回り2メートル40センチ、重量5トン、写真のとおりのモンスターである。

この報告は、ブラジルにおいてこれらのモンスターの実在を、たんに幻想的なこととしか信ぜず興味すらもっていなかった人々を覚醒させるに充分である』

この記事とともに素人が50ミリの標準レンズのカメラで写したらしい、ややピンボケの写真が1ページ大で載っていた。横木をわたしたところに蛇を幾重にも掛けて吊るしてあるので、正確な長さはわからないが、横に士官らしい肥ったブラジル人が立っていて、その人の太鼓腹と比較しても胴の太さが一抱えくらいはある。

胴の太さは平均していて、とくに獲物を呑んでいるような部分もない。長さがわからないのが残念ですが、とにかく物凄い大蛇です。

ブラジルにはジボイア(英名ボア)という、やはり無毒の大蛇もいますが、これは森の中に生息しているので、川や湖を交通路としている辺境の住民にとっては、アナコンダのほうが遭遇する機会がおおいのです。

まあ、小さな丸木舟を漕いでいてこんな怪物に出逢ったら、その驚愕、恐怖はどんなかと想像できるけど、いい具合に昼間のアナコンダは不活発で人間の存在にはさほど関心を払わないようです。

3メートルの距離でカメラ越しににらめっこ

私自身は野生のアナコンダは大人の太股くらいの胴体の一部を水草のかげに見た程度なので、その生態については動物園での観察にすぎないけど、開拓者たちの体験談をきいても、家畜などを襲うのは夜で、日中は人が近づいても、小型や中型の蛇のような敏感な反応は示さないようです。

・・もっとも怒らせれば別の話で、パンタナルで釣りをしていたとき小道の草刈りをしていた男が、「スクリーがいる」と私に知らせました。釣り竿をおいてカメラをもって行くと、私に見せようという親切心からかおとなしくしていたスクリーを棒で突ついた。

そうしたらスクリーは(たぶん)怒って機敏に移動して、私たちに向かってグググッと鎌首をもたげた。草刈りの男はすぐに逃げてしまったが、私は写真を撮ろうとしてカメラを構えて近づいた。100ミリの中望遠レンズをつけていて、ファインダーをのぞくと怒った蛇の顔が大写しになった。

びっくりして直接にみると、彼我の距離は3メートルくらい。胴の太さは直径15センチほど。むこうの足場のほうがすこし高いので顔と顔はほぼおなじ高さ。ゆらゆらと頭をゆらしながら今にも飛び掛かって来そうだった。

そうやってほんの数秒にすぎなかったが、蛇体の三角形が形成されていて、頂点に頭があり、それがゆらゆらと揺れながらチラチラと舌がうごき冷たい目で見つめられていると、金縛りにあったような、意志には無関係に自分の体がこちらからフラフラと近づいて行くような、不思議な状態になりかけた。

「これはヤバイ」と思って、一目散に逃げたことがある。

5メートルほど走りながら振り向いたが、スクリーはその場にいて追ってくる様子はなかった。

この、見つめられて金縛りになるという状態は、ファーブルの「昆虫記」にはカマキリの例が書いてある。大きな鎌をもったオガミカマキリがバッタをみつけると羽根をひらき鎌をひろげる。そこの原文を引用すると、

『この奇妙な姿勢をとったまま、カマキリはじっとバッタを見張っている。眼はその方向にすえられ、頭は相手が移動するにつれて少しずつ廻る。この身振りの目的は明白である。威嚇し、この手ごわい相手の自由を奪おうとしているのである。(略)バッタは逃げようとしない。あの太い腿をもった跳び手なのに、おろかにもその場にとどまり、あるいはのそのそと近寄っていったりする』(昆虫記 岩波書店)

翻訳の山田吉彦氏はバッタがカマキリに近づくさまを「のそのそと」と訳しているが、私の経験では「ふらふらと」と書きたいところだ。

馬を絞め殺した巨大な蛇

大正期から昭和初期にかけての開拓期のサンパウロ州では、女性が川に洗濯にいき格好な丸太とおもって足をかけたら、それがスクリーでずるずると動きだしたので卒倒したとか、獲物を呑んだスクリーが木の枝に太い腹をかけてじっとしていたのを見て開拓者たちが殺したとかの話がたくさん残っている。

また知人の体験談でもラプラタ川の上流の水路を通っていたとき大きなアナコンダに遭遇したけれど、日本人の船頭に、「撃ちなさんなよ。荷物になるから」と注意されたそうです。

つまり船の横を渡っていても襲われる心配はなかったのでしょう。襲われないのなら、大きなアナコンダを仕留めて船に積まれたら、船頭にとってはたしかに迷惑です。

さきほどの草刈りの男にしても、この船頭にしても、土地の人間はさほどアナコンダやジボイアなど殺さないけど、外からきた人間、とくに開拓者たちは蛇が怖いこともあって、見ればまず殺したようで、前世紀に北東ブラジルのカカオ園地帯でペストが流行した原因のひとつに入植者たちが蛇を殺したためにネズミが増えたためだと指摘する史家もいます。

開拓地では夜にアナコンダが鶏や豚などの家畜を襲う話はよく聞くが、いちばん凄いのは馬を絞め殺した話で、これは中公新書の『アマゾン河』にでてくる。著者の神田錬蔵氏は医師で1955年10月から57年1月までパレリニヤ郡ラモス河のほとりで診療所を開いていたが、そのときの体験談である。ここは牛祭りで有名なパリンチンスからラモス河を遡ったところで、ラモス河がアマゾン河に合流する地点に高等拓殖学校の本拠地があった。

ある早朝、住民たちが騒いでいるので駆けつけると、大きなアナコンダが馬を締めつけていた。蛇の胴体が波うつと馬の肋骨が折れる音がしたという。人々が棒で叩いたり刃物で切りつけたりしたので蛇は馬をすてて河に入ってしまった。馬は肋骨を折られていて助からなかったという。

この神田氏が診療所を開いたところは(本には詳しく書いてないが)高等拓殖学校の4回生の半田二郎さんの住居のそばだった。後年、私は半田さんのところに一週間ばかり厄介になり釣りにふけったことがある。

着いて早速、あの馬を絞め殺した大蛇のことを訊ねた。文飾というか、大げさに書いたということもありうる。

しかし半田さんは「本当ですよ。本に書いてあるとおりだった」と言った。「ただ、あのスクリーは馬を絞め殺したけど、殺した馬を呑めるほどの大きさはなかった」という。

余談だが半田さんは変わり者がおおい高拓生のなかでも〔仙人〕扱いをされているくらい浮世離れした人だった。家のまえは1万ヘクタールほどの牧場で、仕事は牧童まかせ。牛の数は1千頭ほどだが、そのくらいだと病気もでず、半田さんと3家族の牧童たちの生活に必要なだけ牛を売っても、自然に増えて多くも少なくもならない。

「アマゾン仙人」の自然豊かな生活

現地人の女性とのあいだに息子さんが一人いるが、サンパウロに出てもどってこない。まったく一人で、牧童とその家族相手に自然の中で静かな生活を楽しんでいる。

私が半田さんの家に船でついたのは夜中だったが、朝目覚めると寝ている部屋にコウモリが外からバタバタと戻って、天井はたちまちコウモリで一杯になった。あわてて服を着て半田さんに、

「部屋にコウモリがたくさんいる」

と言ったら、

「気にしないでいい」

という返事だった。

「・・・?」

あとで分かったが、コウモリは夕方になると飛び出してしまい、私のほうは昼間は寝室にいないので、たしかに(気にしなくてもいい)のだった。

家のまわりは広いベランダというか回廊になっていて、顔を洗おうと外にでたら、ベランダ一面にみかん箱や瓢箪その他がぶら下がっていて、その一つに頭をぶつけたらワーンと蜜蜂がとびだして驚いた。

「こんなに蜜蜂の巣があったら蜜は食べ放題でしょう」

と言ったら、

「蜜は取ったことがない」

という返事だった。

「・・・?」

電気はないので、ここで石油冷蔵庫というのをはじめて見た。外見はふつうの冷蔵庫だが、うしろで石油の炎がチラチラと燃えている。ビールなどちゃんと冷えて旨かった。

家は小高い場所にあるが、下のほうに川が流れている。それが外界との唯一の交通路だ。川と反対の方角へ15分ほど細道を歩くと、かなり広いラーゴ(湖)がある。ここで私はかって経験したことのない豪勢な釣りをした。

誰も使わないのでひび割れしないように水に漬けてあるカノアを洗って、ラーゴに漕ぎだし、ルアー(疑似餌)をなげるとワンキャスト・ワンフィシュ、なげれば必ず魚が食いついた。ツクナレ、アロワナ、アパイヤリなど高級魚ばかりだ。それで一回投げると魚を放し、あとは15分ほどもあてもなく湖をさまよい、花を眺め、鳥のあとを追い、毎日を楽しんだ。

ただアマゾンのラーゴというのは、ほかの地方の湖と異なり、増水期にできた巨大な水たまりのようなものだから、ラーゴに近づくと湿地帯になっていてアニンガという植物の群生の間を通らなければならない。丈は3メートルくらいで木のようには硬くない。

それが密生している場所はアナコンダなどが隠れていることがあるが、5メートルと見通しがきかないのだ。馬を絞め殺したアナコンダがいたのはもう何十年も前のこととはいえ、当時よりはずっと人も少なくなっているので(ラーゴのまわりはまったくの無人だ)、また大きなアナコンダが生息している可能性はある。毎日そこを通るときは緊張したが、幸いにアナコンダには遭遇しなかった。

魔性の生き物、夜のアナコンダ

まあ、そんな風で、昼間のアナコンダは、「平和な」とはちょっと言いにくいが、増水期に人家に流れ込んできたなどというケースを除けば、お互いに無視してやっていける相手です。ところが夜のアナコンダはもはや別の存在で「魔性を付与されている」と土地の人々は信じているのです。

私はアマゾンで夜釣りに行こうとして「コブラ・グランデ(直訳では、大きな蛇)がでるから止めた方がいい」と言われたことが二、三回ある。

「スクリーのことか?」

と聞くと、

「いや、コブラ・グランデだ」という。

アマゾンには大蛇はスクリーとジボイアしかいないので、川で「大きな蛇」といったらスクリーに決まっているが、決してスクリー(アナコンダ)とはいわない。つまり夜に川面に出現する巨大な蛇は、英語のコンストリクターというか、普通のアナコンダではなく、より大きく超自然的な力をもっている存在のようです。

それは河の最深部とか淀んだ淵とかが住処だという。

夜に出現するコブラ・グランデの特徴として、「目が光る」ということをよく聞く。ライトを当てればほとんどの動物の目は光るけど、コブラ・グランデの目は反射光ではなく独自に光るようだ。

湿原などでは蛍が乱舞している。それも何千何万という数だ。ブラジルの蛍はコメツキバッタのような種類で、頭部が発光する。5、6匹を布に包むと足元をほんのり照らすほどの光度がある。その群れの乱舞はあまりに目まぐるしいので、幻想的というより、狂気の世界にまぎれこんだような気さえする。もし、そのなかで動かない一対の光があったら、それはコブラの目だという。

さらにライトのように強く光るという話もあって、それは夜分に煌々とライトをつけて通過する正体不明の船があると、それはコブラ・グランデの化身なのです。

化身の船は無人の船体を灯火で浮かび上がらせながらポルト(河港)に着くこともあるし、見慣れない様子の船員たちが立ち働いていることもある。それはコブラ・グランデの手下の魔法使いたちか、あるいは魔法にかけられた人々だという。とくに赤い服を着ていたら、それは手下の魔法使いなのだ。

この不思議というか戦慄は、本流からはずれた小さな集落のポルトの夜を知っている人なら容易に理解できる。

アマゾンの闇は深い

まず第一に、とにかくアマゾンの夜は暗い。星明りはあるけど、空気に水蒸気がおおいのでボウッと紗をかけたようにうるんだ光です。平底船でサンタレンをめざして本流を遡行したとき、到着の二晩まえからサンタレンの空がかすかに明るんでいるのが見えた。一晩まえの夜はずっと明るく見えた。それは水蒸気がおおいので上空の空気が光を乱反射するためでもあるけど、とにかくそれほど周囲が暗いのです。

そんなに暗いのに支流の細い河を夜に航行するときは、マストの先の小さな航行灯のほかはまったく灯火をつけずに操舵手は船を進める。両岸の森の暗さより川面のほうがやや明るい。それを見ながら舵を取るのです。たいていの船にはサーチライトがあるけど、普通はまず点けません。水面に光が乱反射してかえって航行の邪魔になる。

川筋もそんなふうなので、小さな集落のポルト(河港)も夜はとても淋しい。昼間だと子供たちが水浴びしたり、雑貨屋に人がいたり、たまには交易船がついたり、鄙びたなりの賑わいがあるのに、夜はただ闇が支配している。そこに正体不明の見知らぬ船が着いたり、航行していくと不審であり、ひいては不気味な感じを抱くのも自然な感情かもしれない。

ここまで書いてフと気づいたのは、私がいくらかアマゾンを知っていたので、作家の開高健さんとか「釣りサンデー社」の社長の小西和人さんなどと平底船をチャーターして随分と辺鄙なところまで入っていった。開高さんは肥っていたが小西さんは大柄でもっと肥って、よく赤いシャツを着ていた。そして私たちは夜風にふかれて甲板で酒盛りなどしていた。土地の人からすれば見慣れない不審な船であり、不審な人物たちです。

もし偶然、夜の岸から私たちの船を目撃した老婆でもいたら十字を切って、そさくさと家の扉を閉めたかもしれない、などと思うのです。