思うこと――「月曜句会」誌一〇〇号発刊に寄せて――伊那 宏

(1)

来年は日本移民百十周年の年輪を重ねる。その間約二十四万四、五千人の同胞がブラジルの大地に足を踏み入れ、子孫を増やし、今や日系六、七世の若者が活躍の根をしっかりと下ろして、ブラジル国家の重要な一員として不動の場を築いている。

しかしながら、百十年という年月は決して平坦な道ではなかった。つねに過酷な運命を背負いながら、私たちの先達は日本人であることを誇りとし、この国に必要とする産業や文化面に多大なの足跡を残してきた。

そういう中で、私たち一世がもっとも誇りとするもののうちの一つに、日本語文化を育て絶やさず、この百十年間ずっと同じ密度で継承しつづけてきたことを挙げることができよう。移民だけのコミュニティーだから当たり前というのは当たらない。伝達の網がしっかりしていなければ民族の集合、統一は思うに任せない。もしかしたら、もっと早くに日本語社会は消滅していたかも知れないのだ。

その中心は何といっても日本語新聞である。移民人口減少の中にあって、発行部数を大幅に減らしながらも、つねに一世移民の先導者、伴走者としてその任務を遂行して下さっていることはうれしいことである。言うまでもないことだが、言葉があって文化が生まれる。もし邦字新聞がなかったら移民社会は殺伐としたものであったに違いない。

この小さな移民社会といういつ消滅してもおかしくはないコミュニティーを支えつづけ、生きることに活力を与えてくれる邦字新聞は、まさに我々にとってなくてはならない存在なのである。早くからジャーナリズムを発展させて下さってきた先達の努力を、私たちは感謝しなければならない。

(2)

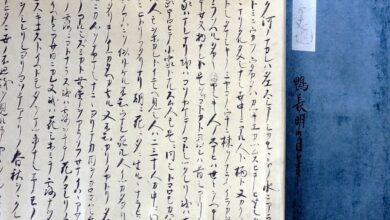

俳誌「月曜句会」がこのたび百号を発行した。句会が誕生したのは八年あまり前である。

かつてコロニアに「原点」と呼ぶ俳句結社があった。二十年ほど前に廃刊となったが、伝統俳句とは方向、姿勢などを異にする「現代俳句」と称されるスタイルの俳句運動の中心的存在であった。

「現代俳句」とは、抽象表現を追い求めた世界アートの影響を受けた俳句作品のことで、表現の変革を求める俳人たちによって盛んに試みられたが、世の潮流とともに次第に変容して、今ではその残渣を引きずりつつ何とか俳壇の一角にその座を占めているのが現状であろうか。

私たちの「月曜句会」は、その時代の流れに生きた「原点俳句」を引き継いで発行している。「原点誌」の編集者石井かおる氏逝去によって句会そのものも終焉を余儀なくされ、「原点誌」も終刊となったのだが、それから数年後、残された有志によって復活し、「月曜句会」と名称を改めてコロニア俳壇に返り咲いたのであった。

主だった創立メンバーは、句会代表となった池田童夢(故人)、浦畑艶子、清本美恵(故人)の「原点」出身者ほか数名で、句会としてはごくシンプルなものであった。その後会員も徐々に増え、伝統俳句の人たちも抱き込んで、今現在二十名近くの作者が毎月発表している。

コロニア俳句は、高浜虚子の門下生佐藤念腹氏が興した「木陰」の後継誌「朝陰」(佐藤牛童子主宰)、その分派である「子雷」(星野瞳主宰)、富重かずま氏が創設し主宰した「蜂鳥」の三誌が、伝統俳句(芭蕉から子規、虚子へと続いた系譜)を標榜している主だった俳誌。一方で、パラナ州ロンドリーナ市で発行されていた「ブラジル俳文学」が現代俳句の代表として在ったのだが、昨年末に主宰者間嶋稲花水氏が病気のため終刊のやむなきに至った。氏はその半年後に亡くなられたが、現在残った有志により復刊を模索中と聞いている。

こうした中にあって、「月曜句会」は伝統でも現代でもない中道を掲げて地道に活動をつづけている。俳句人口の減少の煽りを受けて地方の小さな句会が次々と姿を消してゆく中、何とかその規模を保ちつつ、実力ある作者を生み出しているのは欣快に耐えないところである。会員のほとんどが遠隔地に住んでいるゆえ一堂に集まる機会もなく、手紙あるいはメールによる互選形式の誌上句会という方式を取っている。そういったやり方が作者の意欲をかりたて、本誌継続の源となっているのではないかと思っている。

年齢的に後継者に恵まれないコロニアにおいて、さらにこの種の日本語による文芸活動の継続を目指すには、編集する人の熱意と健康こそが絶対条件となろう。さもなくば、主力俳誌と言えども〝終焉という名の切符〟を手中にせざるを得ない運命が待ち受けているのである。(「月曜句会」主宰者)