文芸

-

自分史=私のシベリア抑留記=(31)=谷口 範之

ラーゲリ到着後、塩汁や高粱汁で耐え続けた兵らは、たまりかねて所内の枯草を食い空腹を押さえていた。小之原は日本の兵隊が枯草を食うのは見苦しいと言って、枯草を引抜かしてしまった。私たちは命の綱にも等しい

-

自分史=私のシベリア抑留記=(28)=谷口 範之

一方、衛兵所と将校宿舎の間の小舎は、軽症患者用病棟として三六名が収容された。共同宿舎第二棟は、回復期にある一〇〇余名が集められた。医者もいなければ薬品類皆無で、病人の自力回復待ちの有様なのに今更病院

-

自分史=私のシベリア抑留記=(27)=谷口 範之

将校、炊事班一一人は発疹チブスの伝染を恐れて、患者も死者も放置していたのだ。そして死体の搬出を帰ってきた伐採班二五人にさせたのである。 昨年一一月以降、飢餓地獄に落ちた兵は衰弱しきった揚句、病に斃

-

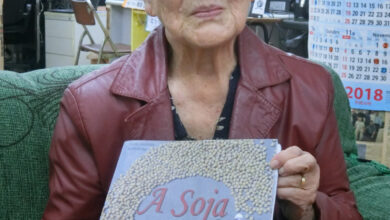

宮坂数子さん=『私たちの生活のなかの大豆』上梓=ブラジル人の健康増進のために

「ブラジルは世界一の大豆生産国なのに、国内ではあまり消費されていない。安くて栄養満点の大豆を、どのように食事に取り入れるかを知ってもらうことで、ブラジル人の食卓を豊かにし、健康増進に繋げたい」――「

-

自分史=私のシベリア抑留記=谷口 範之=(26)

もし私が耐えられずに肩を外して逃げると、四人は支えきれなくなってこの巨大な松材の下敷になるだろう。そうなれば、死ぬか大怪我をするに違いない。外の四人もそう思っているだろうと、渾身の力をこめてふん張っ

-

自分史=私のシベリア抑留記=谷口 範之=(25)

墓参団が出発する前夜、新潟市のホテルで会い、すぐに四角な顔にメガネの彼を思い出した。松の原生林へ伐採の応援に行ったことを話した。すでに八〇歳をこえていた彼は、「ああ、覚えているよ。どこの兵隊かと思っ

-

自分史=私のシベリア抑留記=谷口 範之=(24)

少し呆然とした様子で立ち上がった彼は、自分の両肩に手を置き、雪の上に両肩をつける格好を見せた。そして片方の手で雪の上を叩き、分かったかというように頷いた。私も分ったしるしに頷いた。彼はレスリングの負

-

自分史=私のシベリア抑留記=谷口 範之=(23)

想像した通り、彼は樵の監督であった。厚い荒削りの大きなテーブルを前にして、笑顔の彼は座れと手真似をした。そして縁の缺けた湯呑を四つ並べ、缶から茶の葉を一つまみづつ入れて熱湯を注いだ。それから棚の壷を

-

自分史=私のシベリア抑留記=谷口 範之=(22)

三日目にはノルマ五本を達成し、以後順調に伐採は進んでゆく。平穏な日々が過ぎカンボーイは一度も『ダバイ』(早くしろ)と怒鳴ることはなく、終日焚火にあたりながら時々、猟に林の奥へ出掛けた。銃声は聞こえる

-

自分史=私のシベリア抑留記=谷口 範之=(21)

伐採は重労働である。もしかすると労働に耐えかねて衰弱死するかもしれない。このラーゲリにいても衰弱死は目に見えている。ならば伐採とラーゲリの生と死は五〇対五〇の半々である。半々ならば境遇を転換させて伐