連載

-

消えなかった日本語教育=戦中、戦後の日系社会混乱の中で(4)=「村の日語校再開させたい」=大浦さん=警察の副署長に直訴

12月13日(土) 日本は戦争に敗れて、焦土と化した。祖国に帰れないなら、ここ(ブラジル)に古里をつくろう――。 戦後間もなくのスザノ福博村。村内の日系人宅を一軒一軒歩く二十歳そこそこの青年がいた

-

「グローボ・レポーター」国外在住ブラジル人特集=世界の〝デカセギ〟事情(6・最終回)=ブラジル人であること=帰りたい、家族のもとに

12月13日(土) ブラジルの旧宗主国、ポルトガルは、ブラジル人にとって母国と世界を結ぶ港のようなところだ。しかし、この国でブラジル人女性に対して、まず、最初に斡旋される職業は、〃売春婦〃だ。 人

-

消えなかった日本語教育=戦中、戦後の日系社会混乱の中で(3)=戦勝派の家族に食料援助=飯田さん=「私は〝灰色〟貫いた」

12月12日(金) 「私は、どちらの側にも属さない〃灰色〃を貫いた。移民史は認識派を中心に書かれているが、戦勝派が悪いとは思いません」 飯田静子さん(九〇、香川県出身)=サンジョゼ・ドス・カンポス市

-

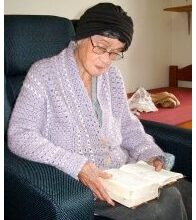

消えなかった日本語教育=戦中、戦後の日系社会混乱の中で(2)=戦後初の私塾の開設者=安藤さん=非合法経営不安だった

12月11日(木) 「戦後初めての私塾は、私が開けたのですよ」 サントス厚生ホームの居室で、九十二歳の老女が静かに口を開いた。入所者の中でも年長者に入るが、物腰はしっかりとしており、言葉の端々に教

-

「グローボ・レポーター」国外在住ブラジル人特集=世界の〝デカセギ〟事情(5)=ブラジル人学校の寂しい日々=愛情に飢える子どもたち

12月11日(木) デカセギをしている親たちは、重労働ながらも高給を得ることで、心の矛盾を片隅に追いやることができるようだ。しかし、子どもたちにとって、いつも問題ないとは限らない。日本で最も大規模な

-

消えなかった日本語教育=戦中、戦後の日系社会混乱の中で(1)=授業初日に当局踏み込む=国井さん=父と兄はアンシェッタ島へ

12月10日(水) 授業初日に警察当局が踏み込んできて日本語学校は閉鎖、教室を提供したという理由で父と兄は身柄を拘束され、その後アンシェッタ島に流された──。 国井精(つとむ)さん(二世、六六)は

-

「グローボ・レポーター」国外在住ブラジル人特集=世界の〝デカセギ〟事情(4)=奴隷のように働く毎日=珈琲輸出額上回る送金

12月10日(水) 眩いばかりの風景が広がり、千年以上の歴史文化と最先端技術を持ち合わせる国、それが日本――。十二年にわたる不景気が叫ばれつつも、日本は世界第二の経済大国であり、数十万のブラジル人が

-

東方に生きる~ウルグアイ日系社会事情(5)=最終=日本人会初の女性会長=前堂さん「日本語存続させたい」

12月9日(火) 約五百人規模とみられるウルグアイの日系社会。唯一の日系団体である日本人会を中心に結束し、親睦はもちろん、会員らが助け合う場として機能してきた。ただ、近年ではブラジル同様、出稼ぎによ

-

「グローボ・レポーター」国外在住ブラジル人特集=世界の〝デカセギ〟事情(3)=領事自ら密入国斡旋=続く不法移民の悲劇

12月9日(火) 不法就労していた夫が留置場に収容され、悲嘆に暮れていたブラジル人女性、マリア・ド・カルモ・アモリン。最初の取材から一ヵ月後となる十月、グローボ・レポーター取材班は再び彼女に会った。

-

東方に生きる=ウルグアイ日系社会事情(4)=農牧と林業調和させる=アグロインダストリー国家確立へ

12月6日(土) 緑豊かな平原に恵まれたウルグアイ。日本の面積の約半分に当たる約十八万平方キロメートルの大半が、牧草地だ。この小さな南米の小国で植林を進め、農牧と林業が調和したアグロインダストリー国