連載

-

国境を越える経営哲学=盛和塾ブラジル10周年(1)=最悪の経済状態に始動=迷いながら50人で開塾

8月27日(水) 京セラを創業した稲盛和夫社長(現名誉会長)が、一九八二年に京都の若手経営者に経営指南する講演をしたことからはじまった盛和塾。現在では五十五塾に増え、約三千百人の経営者が参加し切磋琢

-

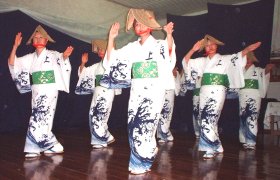

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第9回・最終回=レプレーザ文協=子供に人気の阿波踊り=危機超えヨサコイに挑戦

8月27日(水) 「踊る阿呆に 見る阿呆 同じ阿呆なら 踊らにゃそんそん」――。徳島名物「阿波踊り」といえば、毎度お馴染みのこの名文句。ソコーロ区エウクリデス・ダ・クーニャ街のレプレーザ文化体育協会

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第8回=花笠踊り山形県人会=婦人ら手製の花笠踊り=三世まで和気あいあい

8月26日(火) 秋の山寺 紅葉も見頃 私しゃ年頃 紅もさす――。ブラジル山形県人会(リベルダーデ区リベルダーデ通り四八六)では毎週水曜日午後二時から同四時まで、同会館で花笠踊りなどの練習に励んでい

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第7回=佐渡おけさ正調佐渡おけさでは、質の高い踊りを披露

8月23日(土) メトロのヴィラ・マチウデ駅から、田畑弘美さん(五〇)に案内されて辿り着いたヴィラ・マチウデ日伯文体協会(同区アントニオ・ジュヴェナウ街四四一)。ここでは毎週月曜日午後一時から、日本

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第 6回=鳥取県人会 華やかさ魅力 傘踊り=一度踊れば病み付きに

8月22日(金) 「ここにいる人たちは、踊りが上手いからではなく、楽しいから来ているんですよ」――。ブラジル鳥取県人会館(サウーデ区ドナ・セザーリア・ファグンデス街三二三)で毎週金曜日正午から午後三

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第5回=どじょう掬い島根県人会=銭太鼓に青年奮起=練習はマイペースのブラジル流

8月21日(木) ミランドーポリス区ローザス街八六、ブラジル島根県人会で毎週金曜日午後十時すぎ、「アラエッサッサー」の掛け声とともに、ジャンジャンと小銭を撒き散らしたような音が響く。空き巣泥棒が重い

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第4回=広島県人会=神楽舞への情熱衰えず=高齢化も女性の活躍目立つ

8月20日(水) 広島県北部の神楽舞は約八百五十年前、島根県石見地方から伝わったとされる。当時、島根と広島の県境に位置する広島県山県郡にあった「たたら製鉄所」で、石見の職人らが地元の若者に教えたのが

-

58年目の記憶―犠牲者家族から見た勝ち負け抗争―(下)=「私の息子を殺したのはあんたか」―溝部氏の母は詰問した

8月19日(火) 銃声を聞いたコトは「今晩の音はえらい近かったねえ」。台所で片付けものをしていたコトは溝部に話しかけた。 隣の組合の住宅に住んでいた非日系の役員がよく猫を追い払うため、空に向けて時

-

58年目の記憶―犠牲者家族から見た勝ち負け抗争―(中)庭に用足しに出て被弾=訓練積んでいた実行者

8月16日(土) 夕方に庭先取引の業者がくることはあるが、こんな朝にはあり得ない。愛子夫婦の家は道の突き当たりにあった。 トラックの荷台に甥が乗っており、その手には義理の父からの手紙が握りしめられ

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第3回=アルモニア学園=川筋太鼓の魅力=人種、世代を問わず

8月16日(土) 練習では、10代の若者パワーが炸裂 サンベルナルド・ド・カンポ市ルージ・ラモス区カミーニョ・ド・マール通り二七〇九、コレージオ・アルモニアでは昨冬、JICAシニアボランティアの小田