連載

-

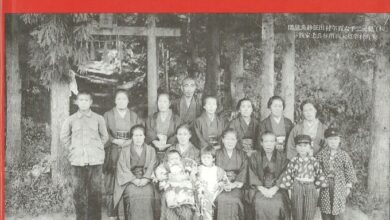

終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第23回=75%が帰国できなかった現実

前節の藤野純三のような戦勝派が「日本は負けるはずがない」との信念で固まっていたのは、戦前移民の大半は「5年、10年したら金を貯めて日本に帰る」つもりでいたことに関係する。 1939年に刊行された現勢

-

第44回ふるさと巡り=メキシコ、交流と歴史の旅~榎本殖民地を訪ねて~=(6)=榎本殖民の「夢の跡」へ=墓石に残る日本人の名

恥ずかしながら最後まで地名が覚えきれなかったのだが、一行はトゥストラ・グティエレス(tuxtla gutierrez)まで飛んだ。隣国グアテマラに面したチアパス州の州都で、約50万人の都市である。夜

-

終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第22回=岸本は勝ち組か負け組か

暁星学園の卒業生は「岸本は負け組だった」と言い、パ紙OBは「勝ち組だった」と評価が平行線だった疑問を、第6節で書いた。この点に関し、『戦野』を読むかぎり〃勝ち組的〃としか言いようがない。いわば〃心情

-

終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第21回=ブラジルを裏切ったユダ

《キシモトはユダの微笑を顔に浮かべながら、手にはブルータスの短刀を隠し、彼の息子たちを温かく迎えて彼自身も帰化した祖国(編註=ブラジル)を裏切った》。ミランダ報告書を受けて、DOPSのロッシャ警部補

-

第44回ふるさと巡り=メキシコ、交流と歴史の旅~榎本殖民地を訪ねて~=(5)=日墨協会挙げての大歓迎=ティオティワカンに登頂

「富士山通り」に日墨会館は建っている。大きな駐車場にバスが着くと、役員、会員のみなさんが入母屋式の会館前で迎えてくれた。 第二次大戦中、日本とメキシコは国交断絶し、当時メキシコ市にあつた日本公使館の

-

終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第20回=元親日派ブラジル人ゆえの岸本攻撃

DOPS調書には『戦野』の翻訳をした「マリオ・ボテーリョ・デ・ミランダ」が書いた翻訳者所感が書かれた報告書(48年4月22日付)も挟み込まれている。 いわく《この本には疑う余地もなく、主に戦争中にお

-

第44回ふるさと巡り=メキシコ、交流と歴史の旅~榎本殖民地を訪ねて~=(4)=クエルナバカの大聖堂=意外な日本との繋がり

小雨の降る中、一行はメキシコ国立自治大学(UNAM)へ。1551年創立で、わずか4カ月前に創立されたペルーのサンマルコス大学に次ぐ南北アメリカで2番目に古い大学だ。三人のノーベル賞受賞者を輩出してい

-

終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第19回=エリート二世の心の傷

移民の子供としてブラジルに生まれ、複数の大統領すら輩出するUSP法学部、難関の医学部に苦労して入学して得た「USP学生」というエリートの肩書はなんだったのか――。ただでさえデリケートな思春期、誇り高

-

第44回ふるさと巡り=メキシコ、交流と歴史の旅~榎本殖民地を訪ねて~=(3)=世界唯一の日系インター校=辿り着かないメキシコ料理

メキシコ学院はかつて、日墨学院と言われていた。メキシコの漢字表記は「墨西哥」だからだ。しかし、「墨っていうのも…」という声があり改称されたようだ。 1974年に両国の文部大臣が会談した際に案が出て、

-

終戦70年記念=『南米の戦野に孤立して』=表現の自由と戦中のトラウマ=第18回=「湖で潜水艦建造」容疑

戦中に強いトラウマを抱いていたのは、必ずしも戦前の日系社会指導者層だけではない。たとえばエリート二世層の代表の一人、翁長英雄だ。 彼は臣道聯盟の記事を次々と書いて注目されていた。臣聯関係に限らず、緻